ワーファリンの基本は、ビタミンK依存性凝固因子を低下させて血液凝固能を抑制することにあり、血栓症予防・治療という面では、抗血小板剤と肩を並べるものです。この薬剤が各患者でどの程度効果が発現しているかどうかを調べるのがPT-INR(以下INR)という凝固検査で、ワーファリン服用患者もその数値などをよく知っていると思います。

INR値をみて、ワーファリン量を増減させる必要があり、INRが1に近いと効果がなく、逆にINR値が4~5以上であると、出血の危険が出てきます。これはなにも新しいことではなく心房細動という不整脈で脳卒中を起こしやすい患者に対しする国内の診療ガイドラインもあります。

多くの医療関係者は、このガイドラインを参考にして診療を実施していますが、どの程度信頼できるのでしょうか?

・・・心房細動/ワーファリンとなると、必ず引用される国内のキー論文があります。

論文:Yamaguchi T: Optimal intensity of warfarin therapy for secondary prevention of stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation : a multicenter, prospective, randomized trial. Japanese Nonvalvular Atrial Fibrillation-Embolism Secondary Prevention Cooperative Study Group. Stroke. 2000 Apr;31(4):817-21

この論文の影響で国内のワーファリン使用基準が決定したといえるほどの影響力のあるもので、海外でも引用され”日本での独特なコントロール基準”として紹介されています。あえて、このキー論文の批判的吟味にチャレンジというか、チェックしてみます。

手法:GATEフレーム、およびGRADEシステムを使っての表示判定です。

PECOT-Tは、GATEフレームの#1-3、過去ログ参照(5/14)。その後にGRADEシステムです

■クリニカル・クエッション(Q):非弁膜性心房細動(NVAF)での二次予防として、ワーファリン治療の適切な指標のため、ワーファリン従来量と低用量治療の効能と安全性を検討。

■患者(P):80歳以下のNVAFで脳卒中やTIAをおこしたことがある患者

■介入(I):ワーファリン治療で、INR目標=2.2~3.5

■対照(C):同治療で、INR目標=1.5~2.2

■アウトカム(O):脳卒中、TIA、副作用出現

■期間(T):最低2年

■研究が行われた所: 国立循環器センターと国内19施設

■研究方法: RCT(random allocation)

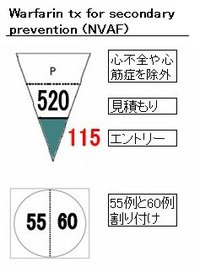

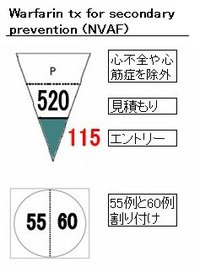

■サンプルサイズ見積もり=260例(90%power, α=.05、x2 test、log-rank)

——————————————————————–

[結果・結論]:

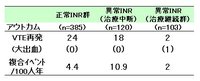

(1)115例(平均年齢67才)を2群に分けて、conventional群(n=55)、low-intensity群(n=60)で比較、 観察期間は658±423日であった。

(2)出血イベント発生は、conv群(6.6%/年)で、low dose群(0%/年)で有意差があった(Fisher, p=0.01)

しかし、log-rank検定では有意差はなかった。

出血患者は全て74歳以上で、イベント前のINR値は2.8だった。

(3)年間の虚血性脳卒中イベントは、1.1%/年、1.7%/年で、有意差はなかった。

(4)結論は、高齢者NVAFのワーファリン二次予防としては、INR値は1.5-2.1目標が(従来量より)安全。

(5)なお、本解析は、利益と害を比較検討して、3回の中間解析で、早期中断とした。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[コメント]結論として、どうしてこの研究結果が国内ガイドラインにも影響するものか理解できません。

(1)GATEでも、GRADEシステムでも同じですが、RCTという良質な研究デザインは認めます。 しかし、サンプルサイズが260例(FIsherあるいはイエーツ補正での算出か)とありながら、実際に比較した2群の例数は、55例と60例!です。従って、当初の見積もりの1/4です。これは早期中断ということで、GRADEのエビデンスレベルのダウングレードです(Montori VM, JAMA 2005; 294:2203-参照)

さらに、論文には11例が脱落と記載しています。イベントの数も各群で1件、2件であり、”sparse data”です。これらは深刻なimprecisionです。

なぜ、このような少人数での研究を、20施設もの医療機関が参加していながらの黙認発表できるのか疑問です。サンプルサイズ=260例、で各群を合わせると、520例は必要です。 同グループはその後も別論文を発表(Yasaka 2001)していますが、同じような過ちを繰り返しています。要するにαエラーやβエラーの可能性が大きいということです。

GATEフレームでいうと、▽の部分の中で、一番下の部分が非常に少ないということであり、GRADEシステムでは、エビデンスの質のグレードダウン項目があり、”質的に低下” となります。

(2)両群で有意差があったというデータは、単に”各々の患者の時間因子”を無視した全体の”割合”のものです。むしろ時間因子を考慮したlog-rankで両者に差がないというのは、実際の臨床での感覚に非常に近いものでしょう。

INR値について、目標値や2群のデータが記載されていますが、平均値として、conv群のINR= 2.3± 0.4、low-intens群 INR=1.9±0.3 です。これらの値は、観察期間での平均INR値です。

イベント直前あるいは直後のINR値を使うべきであり、凝固因子の半減期から考えても著者らの平均INR値という概念は理解できません。つまり、観察期間のINRの平均とすることは、イベント発症直後のINRを含めても”希釈”という大きな影響を受けることになります。

以前から抜歯時のワーファリンをどうすべきかという話題がありますが、それは凝固因子やワーファリンの半減期が短いことから登場した問題です。イベントの直前のINRコントロール状況がどうかということが大きな問題です。本論文にある実際のデータでも、出血イベントをおこした6例(その後のYasaka論文2001では9例)のINR値は、全て4以下で驚くほど低値です。

著者らは、凝固因子の半減期を把握しているのだろうか?INRの評価などはエキスパートが実施したと記載していますが、現実の臨床において今回の論文にあるような程度のINRの相違をコンスタントに維持できる医師は皆無と思います。

(3)Mean±SD表示について:INR値=2.3±0.4ということは、3SDとしても、INR=3.5以内に99%が存在しているであろうし、その点からも疑問のあるデータです。

また、観察期間(mean)=658±423日、と記載していますが、このような平均値を使った記載は不適切であり(Mean>2SDの場合に許される)、読者にはなんら適切な情報は提供しておらず、中央値で表示してほしいです。

(4)本研究においては半年に1回の見なおし検討を行っており、この点でも、p-valueは低く設定しないといけないと思います。さらに、出血というイベントはきちんとしたINRモニターで回避できるものであり、試験の中断基準が不明です。(この部分は、海外メンバーも同様の意見です)

以上、多くの問題がある論文にもかかわらず、そのデータが実際の診療ガイドライン作成に利用され、結果としては海外からは、”日本独自の基準”と指摘されています。

GRADEシステムを使った評価でもグレードアップ要因はなく、最終的には”very low” evidenceです。

注:ただし、本来のエビデンスの質や推奨度の決定は、単一研究の成績によるものではなく、あくまで統合したエビデンスを使って判断するものです。