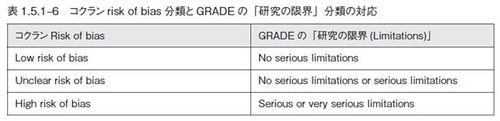

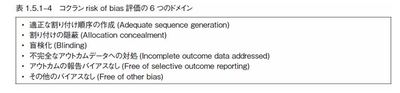

総体エビデンス(body of evidence)についてグレードダウンの5要因の1つであるrisk of biasを評価する際は、”コクランrisk of bias評価をGRADE の「研究の限界(limitations)」評価へ直接的に反映させる”。

両者の対応は、「low risk of bias」は「no limitations(限界なし)」、「unclear risk of bias(不明)」は「no serious(限界なし)」または「serious(深刻)な限界あり」、「high risk of bias」は「serious

(深刻)な限界」または「very serious(非常に深刻)な限界」に相当する。

■表1.5.1-6:コクランのrisk of biasとGRADEシステムにおけるlimitationsの分類対応

(GRADE教科書 p51)

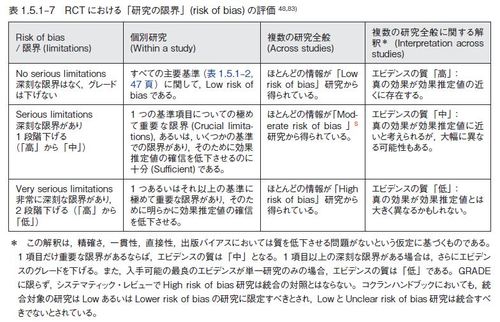

■表1.5.1-7:RCTにおける limitationsの評価のしかた

(GRADE教科書 p51)

注:

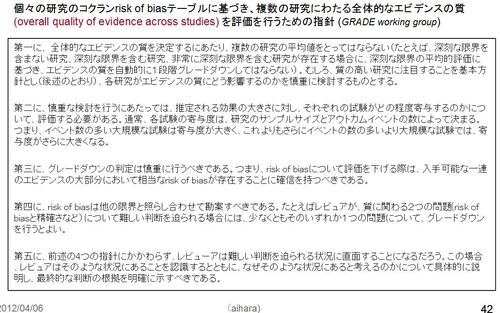

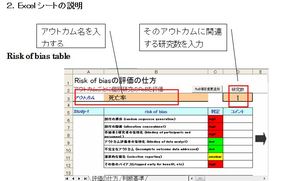

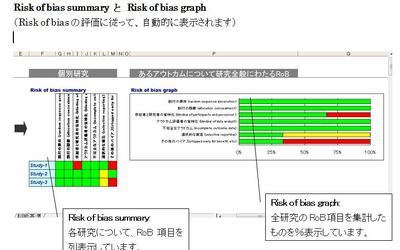

個々の研究のコクランrisk of biasテーブルに基づき、複数の研究にわたる全体的なエビデンスの質(overall quality of evidence across studies) を評価するための指針 (GRADE working group: JCE #4)が報告されている。→ スライド#42

item #8~#13で解説したように、ここでのrisk of biasは、個別研究の評価ではない。

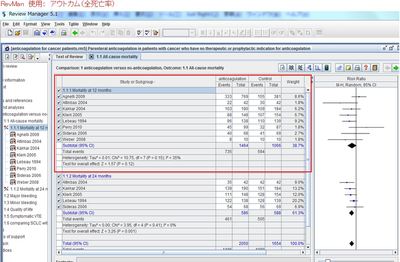

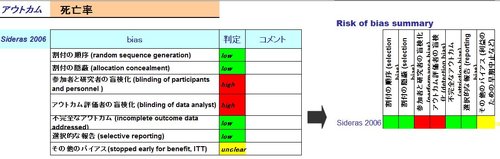

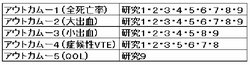

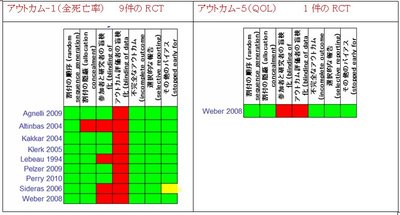

評価例:シナリオにおける、2つのアウトカムに関する評価

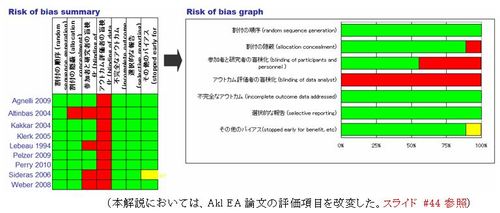

●全死亡率: no serious risk of bias (スライド #44)

●大出血: no serious risk of bias