CPGへの影響力を考えると、診療ガイドラインの手引きを作成したり、国内の診療ガイドラインにお墨付きを与えている日本医療機能評価機構のMindsが変わらないといけない。

CPGを使う側がいかにGRADEシステムを適切に理解しても、CPGを作る側が不適切なGRADEを使っていては・・・

患者にとって重要なアウトカム(patient-important outcomes)は改善しない。

Minds関係者だけではなく診療ガイドラインを作成する方々は、以下の2つの違いをよく理解すべきです。

|

|

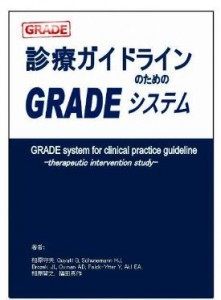

GuyattやSchunemannが何度も述べているように、不適切なGRADEの改変はよくないし、混乱を招くだけです。

「診療ガイドラインのためのGRADEシステム」 に記載されているGordon Guyattの序文を読んでほしい。