GRADEシステムを利用した国内診療ガイドラインとしては、現時点では、顎関節症患者のための初期治療診療ガイドライン が唯一です。

(初期治療ガイドライン作成委員会 委員長:木野孔司)

本ガイドラインが、「GRADEシステムを利用したと言えるための基準」を満たしているかどうかをチェックすると、以下のように問題はありません。

| チェック項目 | 判定 |

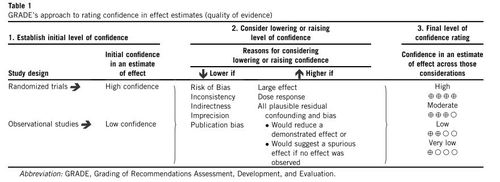

| 1. 「エビデンスの質」 は、GRADE Working Groupが採用する2つの定義を使うべきである。 | yes |

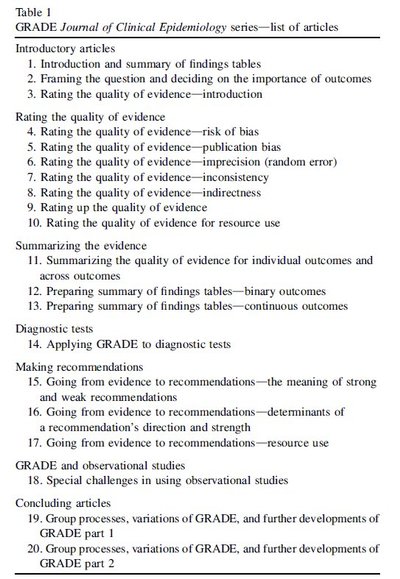

| 2. エビデンスの質を評価するための各GRADE基準 (risk of bias/研究の限界、直接性、結果の一貫性、精確さ、出版バイアスなど) を、用語の違いがあるにしても、明確に記述すべきである。 | yes |

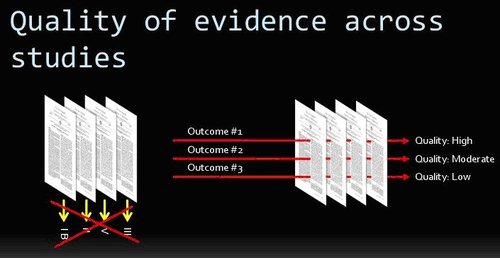

| 3. 各重要なアウトカムの全体的なエビデンスの質(overall quality of evidence)を、4段階 (「高 high」、「中 moderate」、「低 low」、「非常に低 very low」)に等級すべきである。 | yes |

| 4. エビデンスの質ならびに推奨度は、GRADE Working Groupが提唱するエビデンス・プロファイルを使用すべきである。また、エビデンス・プロファイルはシステマティック・レビューをベースとすべきである。少なくとも、評価されたエビデンス、ならびにそのエビデンスの同定や評価に使用した手法を明確に記述すべきである。特に、グレードアップやグレードダウンの理由についてはわかりやすく説明すべきである。 | yes |

| 5. 推奨の強さを評価するための各GRADE基準について明確に考慮し (望ましい帰結と望ましくない帰結のバランス、エビデンスの質、価値観と好み、資源の利用状況)、一般的アプローチを報告すべきである。 | yes |

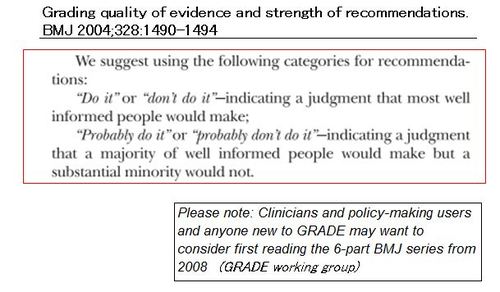

| 6. 管理選択肢に対する肯定的または否定的な推奨の強さは、2段階 (「弱いweak/条件付きconditional」、「強いstrong」) で示すべきである。また、各段階の定義は、GRADE Working Groupが採用する定義に合致すべきである。 | yes |

| 7. 理想的には、推奨度の判断をわかりやすく報告すべきである。 | yes |

GRADEを利用してガイドラインを作成する場合は、これらの基準を参考にしてほしいと思います。また、GRADEシステムに準拠したガイドラインということならば、GRADE working groupに報告してほしいです。