次々と登場する大規模試験、多施設比較試験などの多種類の解析発表を我々はどのように認識すべきなのだろうか。

その一例として、最近の国内の肺癌治療の無作為化比較試験第III相試験について考えて、GRADEシステムではどのように評価するのかを紹介します。

試験の概略は、日経CME2008年2月に記載されています(ワークショップ)

■Main outcome: 全生存期間(OS)の非劣性試験。

■Patients:術後再発肺癌(非小細胞肺癌NSCLC)で、PSは0~2、年齢20歳以上、化学療法既往の進行/転移性(IIIB/IV期)

■Intervension/Comparison: イレッサ群245例、ドセタキセル群244例。2003年9月~2006年1月までに490例登録。追跡期間(median=21 mo)。

結果:

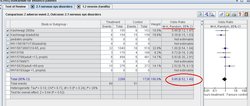

OSの中央値は、イレッサ群で、11.5ヶ月、ドセタキセル群14ヶ月、1年生存率はそれぞれ48%と54%で、両群間に有意差はなかった(P=0.33)。ハザード比は、1.12(95%CI 0.89-1.40)で、非劣性は証明されなかった。

————————————————————-

[comments]

ここまでは、なんら問題ない発表と思いますが、次が分かりません。

”副次的評価項目について検討したところ、坑腫瘍効果の中で(主治医判定)、奏効率はイレッサ群22.5%、ドセタキセル群12.8%とイレッサ群で有意に高く(p=0.009)、QOLおよび随伴症状改善率については、FACT-Lスコア(p=0.023), TOIスコア(p=0.002)で、イレッサ群で有意に良好であった。”

この一連のサブ解析で、比較検討項目をみると、なんと、9種類程度です。

多重検定の記載はなく、これほどの数を比較すると、コイントスあるいはサイコロで昔からよく教科書に記載されているように、なんらかの差がでる確率は、約40%です([1-0.05]^9=0.63)。これが14種類となると、もはや50%以上となります。

複数のエンドポイントを設定することの危険性、あるいはサブグループ解析を解釈するための7つの基準を、GRADEグループは以前から報告しています。

同様に、Altman DG(医学研究の統計学)は、医学論文の統計的方法の誤りのひとつとして、11変数以上を5%水準で2群比較ということを指摘しており、Guyattらも、サブグループ解析には気をつけろるべきと説明しています。

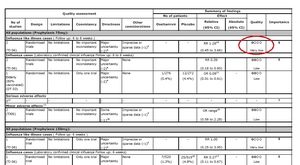

本試験についてGRADE評価すると(ただし、GRADEでは複数研究での評価が原則ですが)、主治医判定というlimitationsがあり、さらに、代理アウトカム、サブグループ解析でのp値=0.05へのこだわりによるinconsistencyがあります。

GRADE limitationsなど、来月からGRADEシステムのガイドラインについて紹介したい。