本ブログでは基本的に国内研究を検討したいのですが、どのような形式で紹介していくのかという具体的な例として、はじめに海外論文を紹介します。

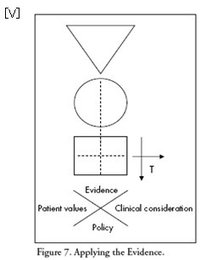

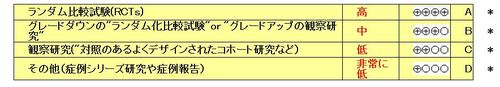

基本的には、(レビューに基づいた研究に関して)研究デザイン、GRADEを利用したエビデンスの質評価を★印で表示し、可能ならば推奨度も記載するという方針です。

文献:Palareti G, et al: An abnormal D-dimer test result indicated that anticoagulation should be continued.New Eng J Med 2006; 355: 1780-9

研究の要旨:

■臨床疑問:静脈血栓症(VTE)の初回発作例で3ヶ月以上、ビタミンK拮抗剤治療を受けている場合で、治療薬剤を中断後の1ヶ月時点で血漿D-dimer値が異常ならVTE再発予測につながるか?

■研究:PRO-LONG試験(RCT:allocation(concealed), Blinded)

■試験が行われた場所(海外:イタリア 30施設)

■観察期間:~18ヶ月まで(平均 1.4年)

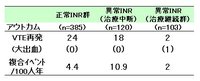

■患者(p): 初回VTE(深部静脈血栓症や肺梗塞を含む)発作の患者619人(年齢 18-85歳: 平均63歳、男性52%)。ビタミンK拮抗剤(Coumadin or acenocoumarol)を3ヶ月以上内服している者で、INRコントロール目標としては2.5(2.0-3.0)で、抗凝固治療を中断し30日後にD-dimer検査を実施した。

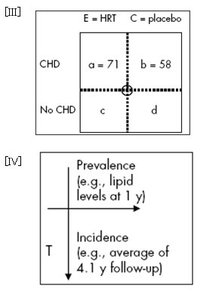

■介入(I): D-dimer結果が異常患者を2群に割付し、中断(n=122)、継続(n=105)とした。

継続の場合の目標INR値は2.0-3.0として、検査でD-dimer値が正常の392例は治療を中断した。

■アウトカム(O): VTE再発と大出血。

■患者follow-up率: 98%で、ITT(intention-to-treat)解析とした。

———————————————————————–

[結果]:

(1)抗凝固治療を継続しなかった群で、VTE再発、大出血が多かった。

(2)D-dimer正常例でのVTE再発率は、抗凝固治療を中断した群に比較して低く(p=0.02)、抗凝固治療の継続群とは差がなかった。

オリジナル文献では HR(hazard ratio)で表示しているが、あえて 2x2表でイベント率を比較するとRR=5.15(95%CI=1.56-17.0)。 NNH=8.3。

[結論]

VTE初回発作例で、ビタミンK拮抗剤による抗凝固治療を3ヶ月以上受けている患者では、治療中断後1ヶ月時点でのD-dimer検査が異常ならば、治療再開を検討すべきである。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[コメント-1] ACP Journal Club 2007; 146: 29 参考

有益な情報であるが、実地基準として確立することはできない。理由は、

(1)単一の試験であり、確認が必要である

(2)治療中断後よりは、治療中断時点でのVTE再発関連のリスク因子を特定する、実際の診療担当医にとって、よりやさしい層別化システムであるべきと思う。

(3) D-dimer検査法は多種あり、各々の臨床現場で妥当性を確認しなくてはならない。本研究でのD-dimerは定性検査(陽性/陰性)であり、定量的検査を使うラボが増えてきている。

(4)本研究では、ある患者ではたった3ヶ月間の抗凝固治療であり、これは近年の推奨されているレベルからすると短く、VTE再発リスクを増大させているかもしれない。

これらの限界にもかかわらず、本研究は重要であり、VTE患者の再発リスクを特定するということが、再発減少(抗凝固治療継続)、出血減少(再発リスクが低いということから治療中断)につながる。

[コメントー2]相原

VTEの再発や発症率に関しては単純にイタリアと比較はできない。

凝固第V因子の異常頻度やD-dimer検査法(国内では定量的、かつ高感度のものが登場しつつある)が明らかに異なっている。推奨:強↑↑/エビデンスの質: high