以前、システマテイックレビューの寿命について記載しましたが、EBM関連の翻訳本の寿命はどれくらいなのだろうか・・・。クリニカル・エビデンス日本語版(2002-03)には次のような記載があります。

————————————————————

書物はどのくらいの速さで時代遅れになるのだろうか。我々のグループでは、殆んどが定期的更新が重要であることに同意し、6ヶ月ごとの更新が妥当であると感じた。

頻繁に更新することで、新しいトピックスや新しい疑問を追加し、誤りを訂正することが可能となる。クリニカル・エビデンスの旧版を経時的に比較することによって、時代遅れになる速度を推定することができる。第5版には第4版から更新した91のトピックスが含まれており、検索間隔の平均は7ヶ月であった。殆んどのトピックスについて、新しいエビデンスが見つかった(更新したトピックスの 55/91=60%、更新したトピックスあたり平均1.7の介入オプションに影響)。

新しく見つかったエビデンスにより、トピックスの約半数で結論が変更された(全ての更新したトピックスの24/91=26%)。これだけの量の新しいエビデンスがあるという事実は、継続的な6ヶ月ごとの出版をさらに支持するものである。

そして、旧版は破棄するか、もしくは過去の歴史的な興味の対象として扱っていただきたい。

————————————————————-

その後、2004年3月にクリニカル・エビデンス日本語版2004が出版されましたが、この書籍内容のエビデンス検索の最終時期は、なんと2002年12月です。すなわち、15ヶ月遅れということです。さらに、出版社が変更となって、2007年7月にコンサイス版が発刊となりましたが、(内容をみるとすぐに分かりますが)最終検索日が2004年~2005年が非常に多く、明らかに前述の内容と矛盾しています。

また、本誌には一貫した索引がなく、検索が非常に困難です。この点は、編集者の意見は、オンライン版を利用してほしい、です。

いったい、この本を利用するのはどのような方がたなのだろうか。他にも多くの問題があります。

たとえば、「患者にとって重要なアウトカムについてシステマテイックレビューを検索する」とありますが、抽出基準のひとつにはスコアリングによるエビデンスの質判定です。

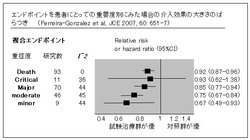

また、治療効果の指標には、「あえて非数値的情報のみを掲載した」とあり、これまた詳細な定量的結果はオンライン上に掲載されているという説明です。

このような内容を記載していることは、BMJグループがコクランと同様にGRADEシステムを採用する方向性にあることを、翻訳チームは全く理解していないということです。定量的な情報がなくて、読者はどのようにして効果の大きさを判断できるのだろうか・・・

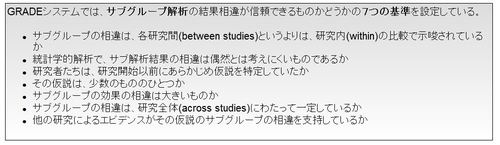

エビデンスの検索時に、一律的なスコアリングを採用することが、どのような risk of biasをもたらすものか、GRADEシステムをよく理解すべきであり、現在のEBMの方向性とまったく逆行する流れです。

いたるところで、コクラン共同計画との関係を重視していると記載されていますが、残念ながら著者らはSoFの概念も全く理解していないようです。

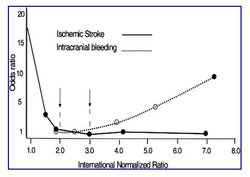

また、国内にJ-LIT,Koriyama pointがありながら、あえて同じような米国版チャートを付録添付しており、もっと冠動脈疾患などのbaseline riskの違いを考慮すべきです。

クリニカル・エビデンス日本語版(2002-03)が価格1万円以上とは、・・・・・本日本語版はコストにみあった内容とは思えず、廃刊になるべきものの一つだろう。新刊、即 ”過去の歴史的な興味の対象”とするにはあまりにも高額と思います。