国内ではあらゆる領域において診療ガイドラインが次々と作成されている現状ですが、それらが臨床の現場で参考にされているのかというと、あまり利用されていないという報告があります。

ガイドラインを作成した側でも実は意見が対立していたり、同じテーマを扱ったガイドラインにおいて同じ介入でも推奨度が全く異なるものもあります。

一例が、前立腺癌のPSA検診です。

————————————————————————————–

■ 日本泌尿器科学会: 50歳以上の男性にPSA検診を実施すべき。

■ 国立がんセンター(検診部):集団検診にはPSAは推奨しない

————————————————————————————–

両者が合意形成のためにデスカッションをすべく、9月に「今後の前立腺がん検診の方向性を考える」というシンポジウムが開催されたものの、演者間で文献評価はせず、最終的には討議を基にコンセンサスは得られなかったという結末です。疫学研究者などが参加したシンポジウムでありながら、せっかくのチャンスが生かされなかったことになり、まことに残念なことです。

海外でも、米国泌尿器科学会(AUA)と、米国予防医療専門委員会(USPSTF) との間で、同じようなPSA検診の推奨の違いがあります。

でもって、結局はどうなの? というと、

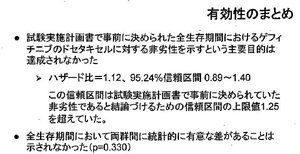

1. 早期前立腺がんに対してのランダム化比較試験では、術後の経過で「PSA]を実施しても、生存率には差がない。

2. PSA検診で異常とされた者の中には、がん死亡に直結しない低リスクな前立腺がんが多く含まれ、日本では、病理学的に「がん」と診断されると、低リスクであっても「治療が実施される」傾向が強い。(*)

3. 現状では、PSA検診の実施が、前立腺がんの死亡を低下させるという直接的な、質の高いエビデンスはない。

4. 国立がんセンター、濱島班GLのように、「任意型検診で、個人の判断でPSA検診を実施することは妨げない」というのが、正しいと思います。

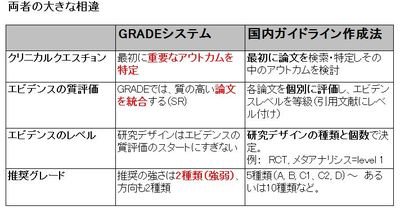

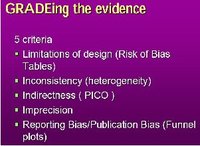

そもそも、PSA検査の数値で、一律なカットオフ値を設定することが、不適切であり、加齢の影響を全く無視していることも問題の一つです。合意形成を目的としたシンポジウムにおいても、事前にDelphiやGRADE Gridのような手法を利用すべきだったでしょう。

(*)

上記の(2)は、国立がんセンター名誉総長、垣添氏のコメント