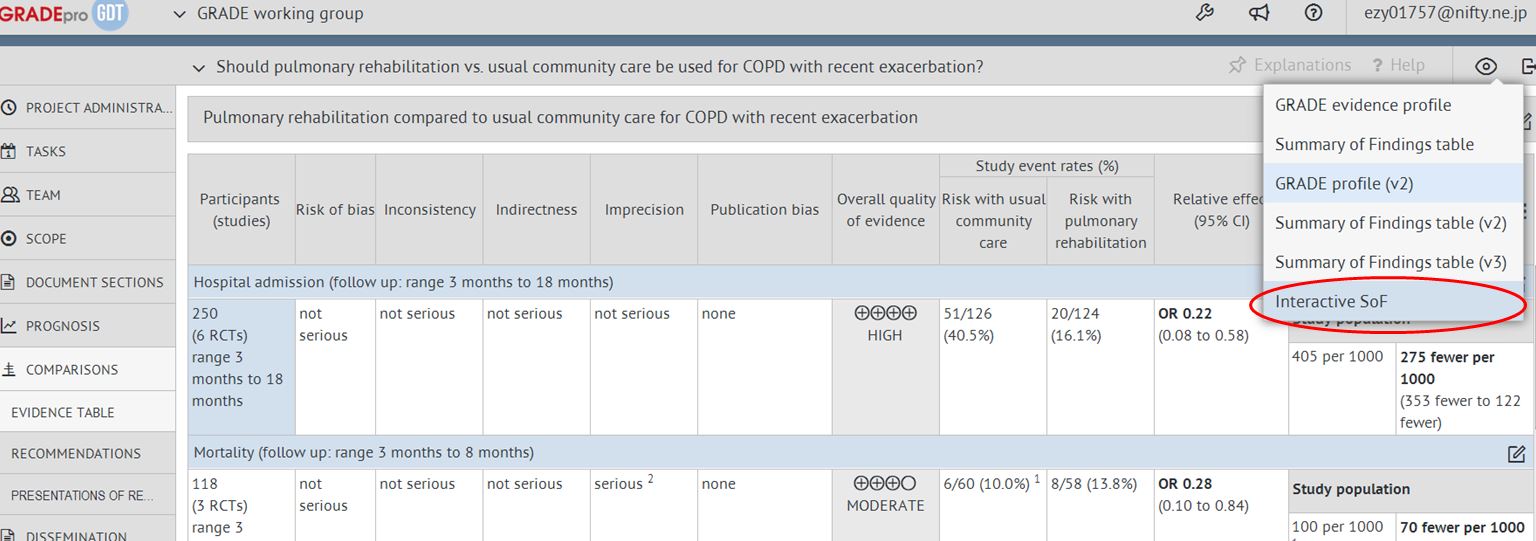

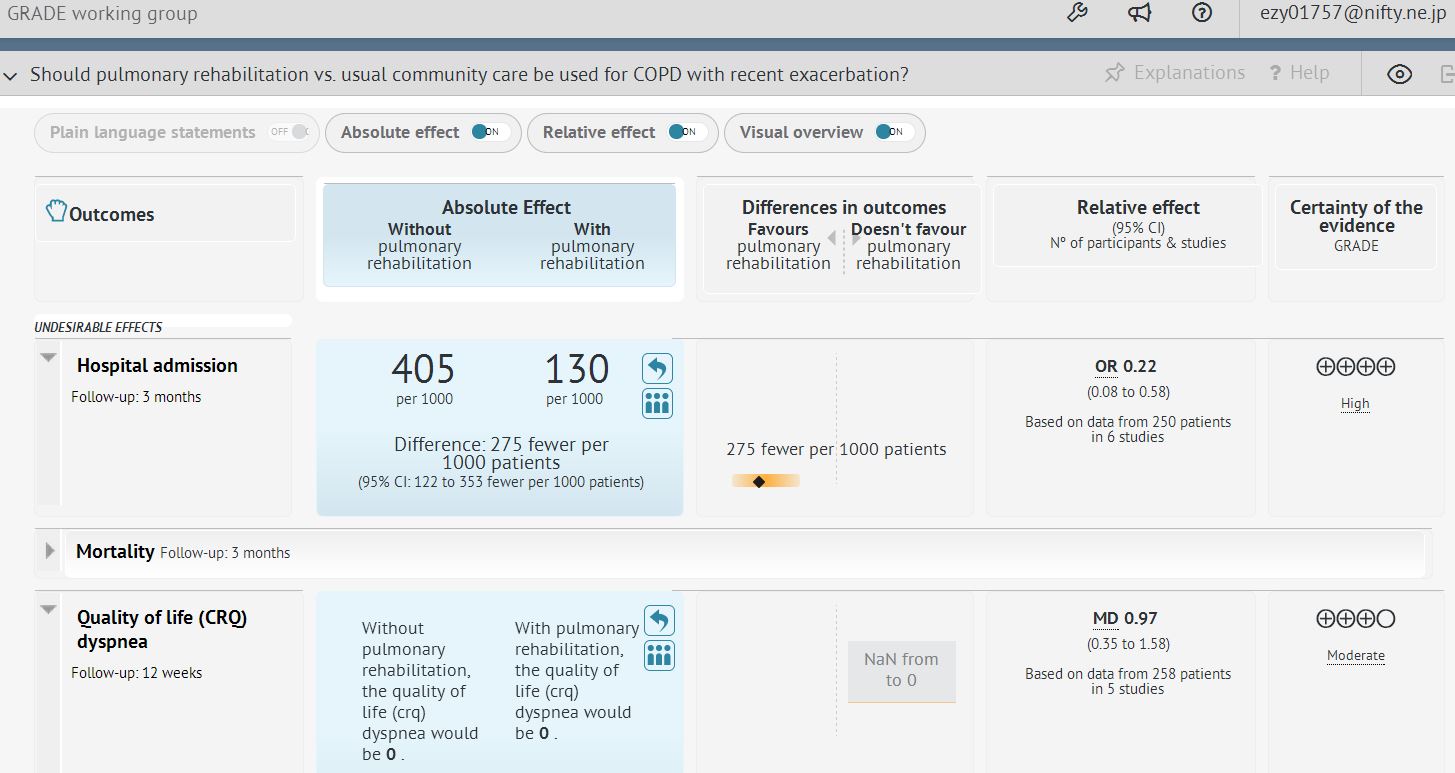

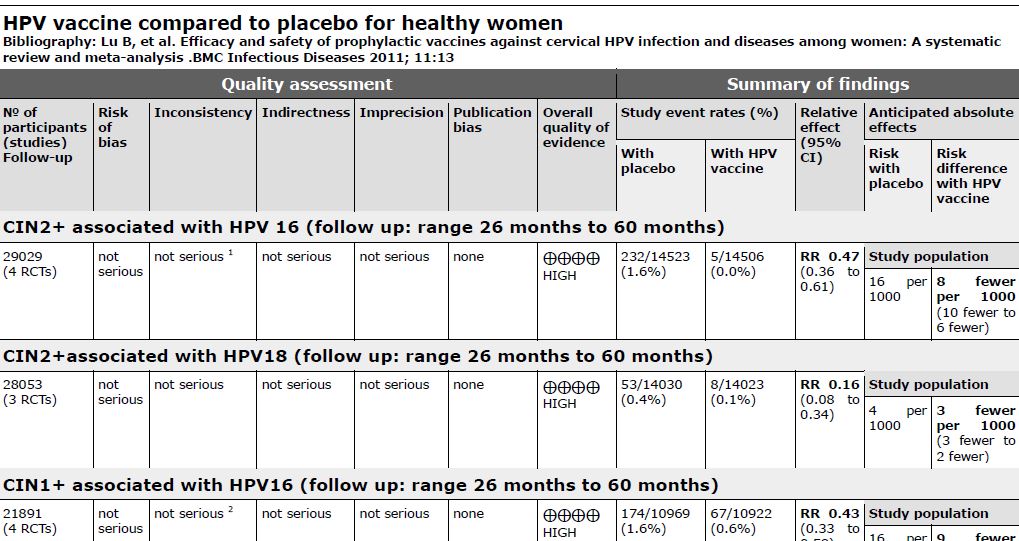

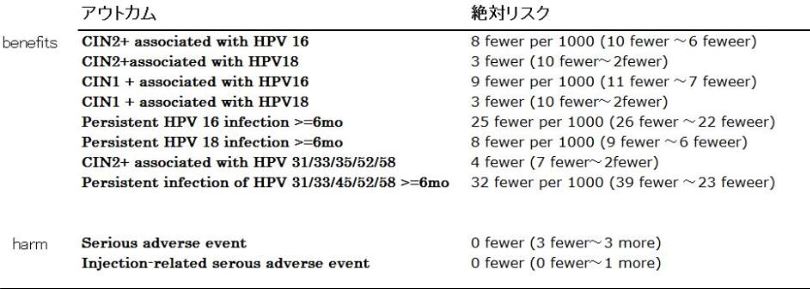

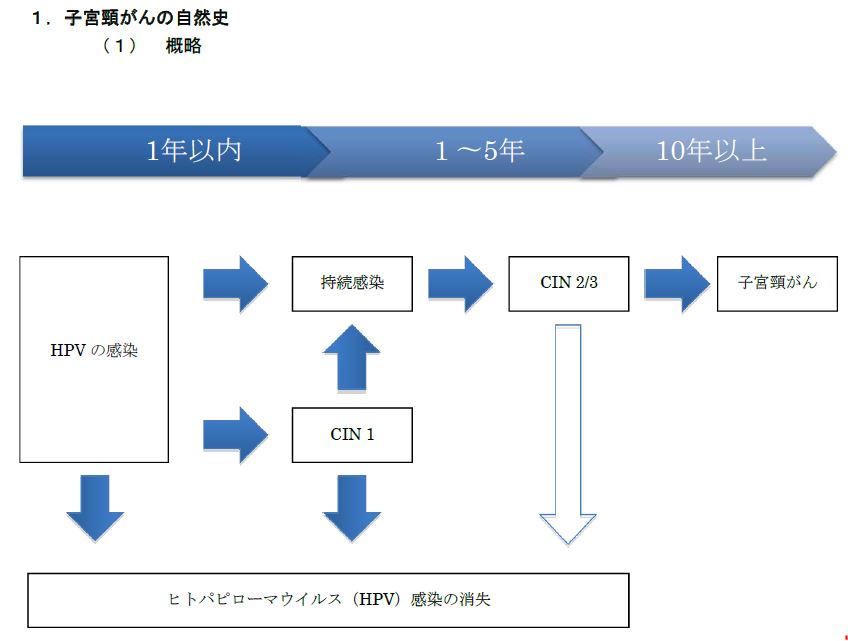

GRADEを使ってシステマティックレビュー、HTA、診療ガイドラインを作成する際に、エビデンステーブルをどのように作成すべきかに関する論文です。

Santesso N, Carrasco-Labra A, Langendam M, Brignardello-Petersen R, Mustafa RA, Heus P, Lasserson T, Opiyo N, Kunnamo I, Sinclair D, Garner P, Treweek S, Tovey D, Akl EA, Tugwell P, Brozek JL, Guyatt G, Schünemann H,

Improving GRADE Evidence Tables part 3:Guidance for useful GRADE certainty in the evidence judgments through explanatory footnotes, Journal of Clinical Epidemiology (2016), doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.12.006

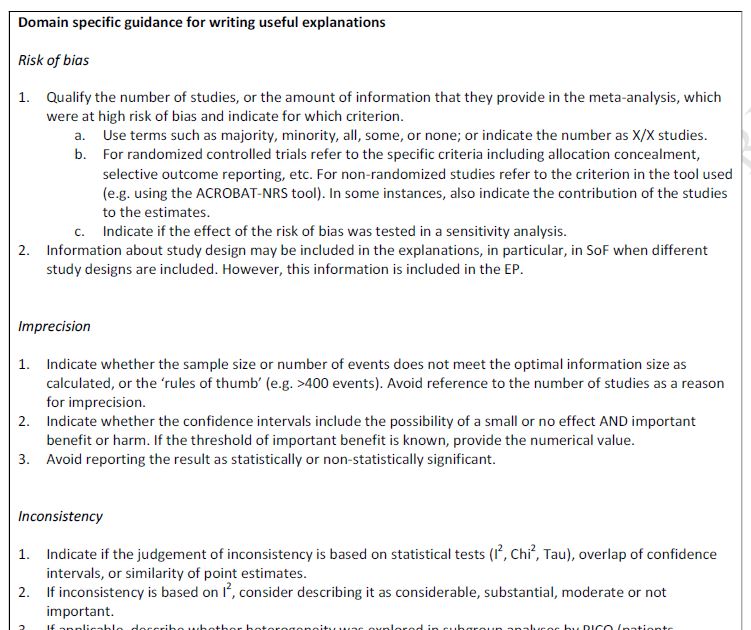

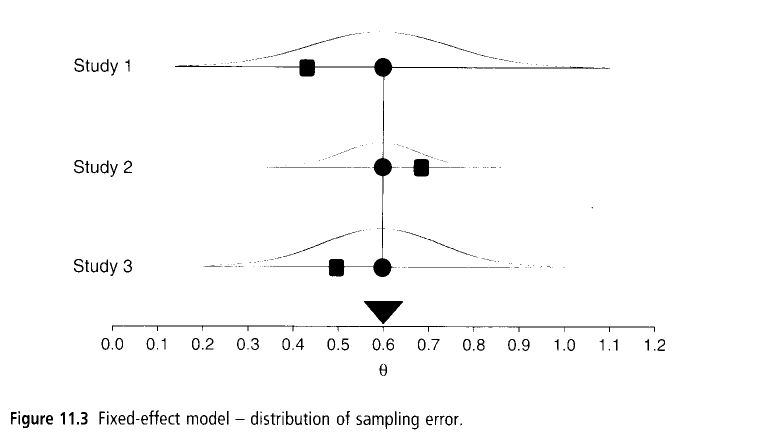

本論文には、GRADEの8ドメインやエビデンスの確実性の評価に関して、どのように記載すべきかの具体的な手引きが記載されています。

GRADEガイドライン作成者は、必読ものです。