”エビデンスの質”の用語について・・・・

GRADE woriking groupは、当初、”quality of evidence”の用語を使っていました。

しかし、疫学や臨床疫学の論文において、著者らがしばしば”quality of evidence”を一次研究のrisk of biasの意味で使うため、body of evidenceの信頼性(trustworthiness)と混乱することがありました。

そのために、GRADEは 次に、”quality” を”confidence”に置き換えることにしましたが(”confidence of evidene“)、今度は、効果推定値の精確さ(precision)を表現する用語である信頼区間(confidence interval)と混合する懸念が出てきました。

従って、ごく最近では、”certainty of evidence”を使うようになっていますが、”strength of evidence“を含めて、上記の3つ(quality, confidence, certainty)を全て同じ意味で使っているということです。

ただし、GRADEは、推奨に関して”strength”の用語をあてているので、”Strength of evidence”はあまりお勧めしないという方針です。

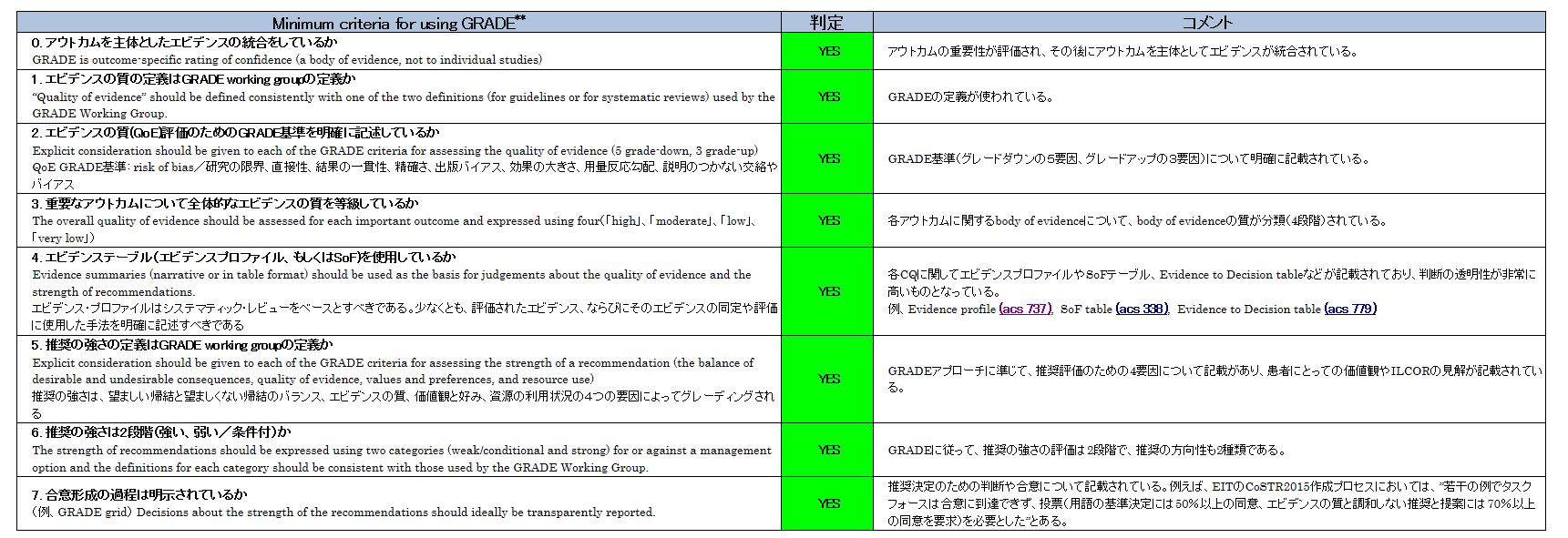

そして、GRADEシステムにおけるエビデンスの質の定義が以下です。

|

●ガイドラインパネルの場合:

エビデンスの質は、効果推定値の確信が、ある特定の推奨を支持する上でどの程度十分かを示す。 ●システマティックレビューの著者の場合:

エビデンスの質は、ある効果推定値が正しいという確信がどの程度かを示す。 |

用語に関してまとめると、

●Quality of evidence: エビデンスの質・・・・・・OK

●Confidence of evidene:エビデンスの確信性・・・・OK

●Confidence in effect estimates:効果推定値の確信性・・・・OK

●Certainty of evidence:エビデンスの確実性・・・・OK

●Strength of evidence:エビデンスの強さ・・・・Not recommended