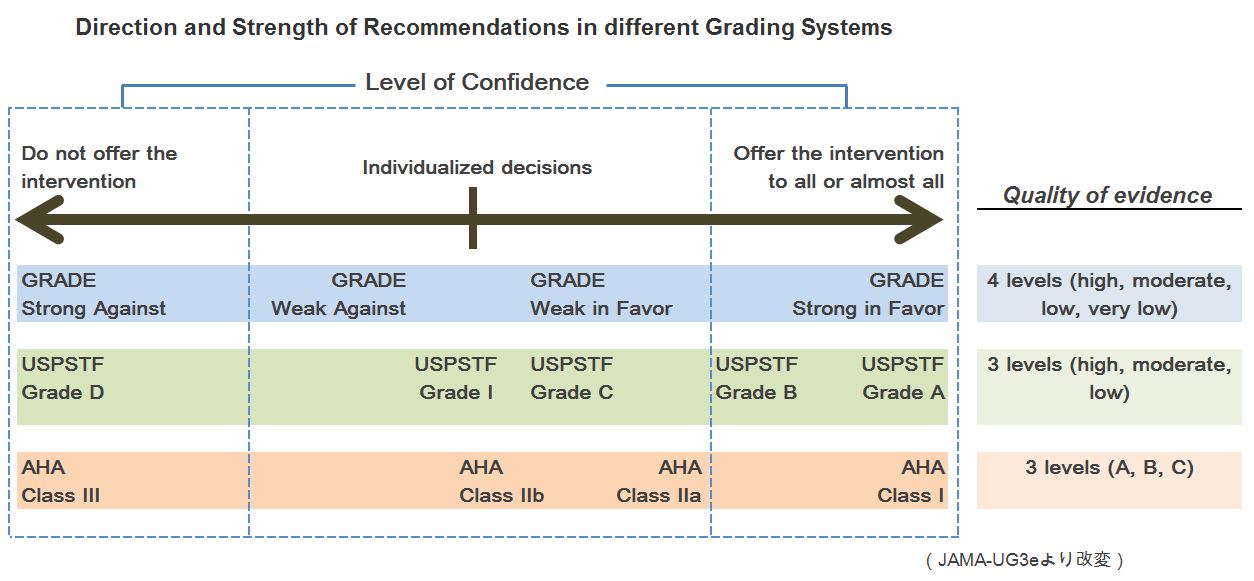

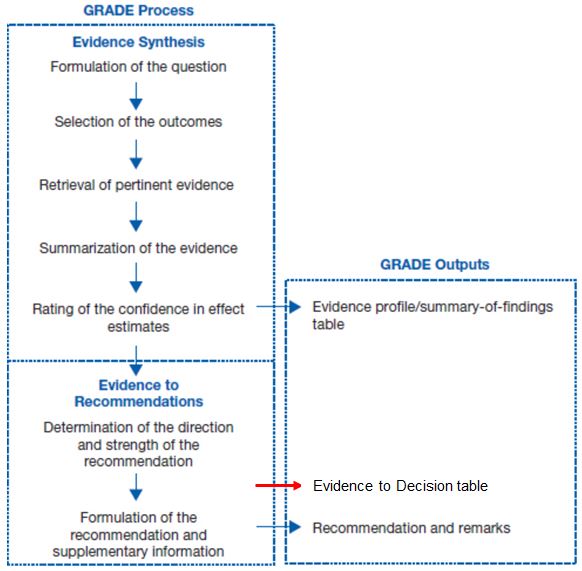

推奨のグレーディングにはさまざまな方法が報告されていますが、国際的に最もよく利用されているものが次の3つです(JAMA-UG3eより)。

- GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

- American Heart Association (AHA)

- US Preventive Services Task Force (USPSTF)

重要なことは、下図に示すように、「推奨の強さと方向に関する確信性の程度は、”連続体”である、という認識が必要」ということです。当たり前といえば、当たり前なんですが。。。

また、どのような手法を利用するにしても、

診療ガイドラインを作成する場合には、パネルは、臨床疑問設定や文献検索の前に、そのシステムを利用することに合意する必要があります。

そのためには、診療ガイドラインを作成する前に、”当該システムの推奨やエビデンスンの質に関する定義や意味”をよく理解しておくことが必須です。

そうしないと、ガイドライン草案の検討において、意見の衝突がでてくる可能性があります。

いったん、そのシステムを利用してガイドライン作成作業がスタートしたならば、パネルの総意による推奨の決定を行うことになります。

その際には、パネルが決めたルールに従って、最終的な「推奨の強さと方向」を決定しますが、その評価過程は透明性の高いものでなくてはいけません。