Chest 2008; Mayのデベート論文で、シカゴの教授とガイアット教授がエビデンスの質評価についてコメントしています。

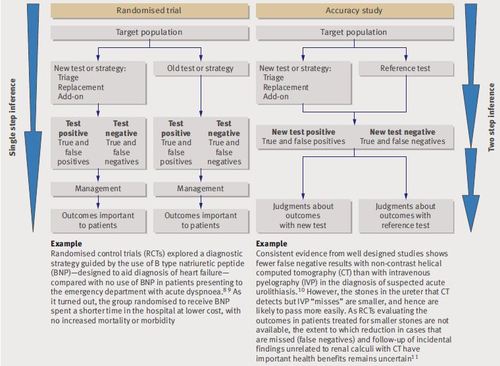

RCT、あるいはRCTのメタアナリシスを level-1 と単純に判定していることは大きな誤りであると、ガイアットは指摘しています。

(当然といえば当然なのですが)ガイアットからの反論というタイトルの短論文において、Gordon Guyattは、古い用語をいまだに使いつづけている当該教授に対して、GRADEの用語で反論説明しています。

例として、

● External validity→ directness

● reproducebility→ consistency

● internal validity→ precision

● minimize systemic error→ limitations

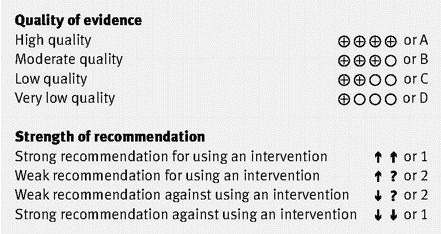

一貫性のない観察研究を統合したエビデンスのレベルは、GRADEでは、”very low”です。

同様にサンプルサイズの非常に小さなRCTを数件統合しても、エビデンスレベルは同じようなもので、”Garbage in, Garbage out”です。

GRADEシステムは、上記のように用語自体を整理して、よりわかりやすくしているものの、そのEBMの基本は不変です。

現在、Guyatt, Schunemann, Oxman, Falck-Ytterらと連絡をとりつつ、GRADEシステムを日本語で紹介するためのツールを作成中です。