Post-operative infection rates with autologous and allogeneic blood transfusion

術後感染症について、自己血液を使う場合とそうでない場合との相違が、7件の研究(545人)からの系統的レビューとして報告されています。

OR= 2.3(1.6-3.6)

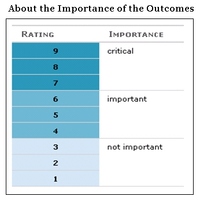

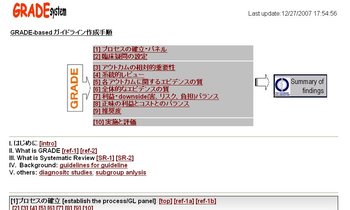

GRADEシステムによる、エビデンスレベルは、D: very lowで、これがガイドラインにつながっています。

GRADEシステムにおいて、エビデンスの質(quality of evidence)を、GRADEシンボルで表示すべきか、あるいは、文字や記号、ABCDで表示すべきか、大きな違いはないようですが、推奨度(strength of recommendation)は、シンボルのほうが分かりやすいという報告もあります。

GRADEの推奨のシンボルは、↑↑、↑?、↓?、↓↓、の4種類で、推奨度は強いか、弱いかの2種類です。

GRADEでは、原則として中間層の推奨レベルは作成しないというのが基本原則です。

従って、国内の一部ガイドラインにあるような、

・不十分なエビデンスで利益と害のバランスが決定できない

・行うことを考慮してもよいが、十分な根拠がない

・根拠がないので、勧められない、

などの曖昧というか、医療の最前線の臨床医にとって、どうすべきがわかりにくい表現は避けるという姿勢です。

なお、血液製剤関連のガイドラインとしては、11/4のブログ、あるいは

平成17年9月の、 「輸血療法の実施に関する指針」(改定版)及び「血液製剤の使用指針」(改定版) も参照ください。

GRADEシステムの理解のために、GRADE Working groupが作成したFAQの日本語訳を公開しました。

GRADEシステムの理解のために、GRADE Working groupが作成したFAQの日本語訳を公開しました。