コスト(資源の利用)について(GRADEハンドブック)を参照。

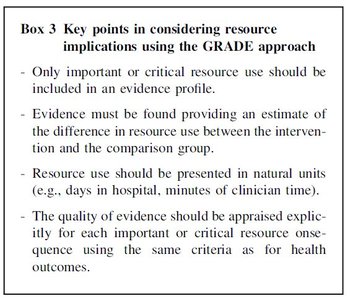

資源の利用(コスト)を推奨に盛り込むときは、特に次の点を検討することが大切である。

———————————————————————

• コストと他のアウトカムの違いは何か。

• どの立場を取るのか。

• 資源の影響としてどの影響を盛り込むのか。

• エビデンスの質をどう判断するのか。

• これらの影響をどのように提示するのか。

• 形式的経済学モデルにはどのような潜在的有効性があるか。

• 推奨を作成する上で、資源の利用をどう検討するのか。

———————————————————————

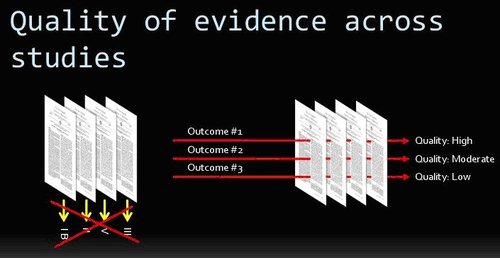

ガイドラインパネルは、資源の利用を検討する場合、コストについて検討する前に、まず他のアウトカムに関するエビデンスの質を決定し、利益と不利益のバランスを検討する必要がある。資源の利用の重要度に関する意思決定は、この最初のステップを基に行うものである。たとえば、健康への正味の利益[net health benefits]に関するエビデンスが欠如している状況では、資源の影響について検討しても意味がない。また、介入の利益が不利益を大幅に上回る場合は、資源の利用を検討する意味は低くなる。通常、資源の利用が重要となるのは、利益と不利益が拮抗している場合である。

(*) 資源利用(コスト)に関するエビデンスサマリー

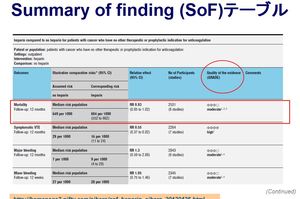

バランスシート(エビデンスプロファイル)は、正味の利益が増分コストに見合うかどうか(net benefits are worth the incremental costs)の判断ができるものでなければならない。

2012年8月、JCEシリーズ Grade guidelines: 10. Considering resource use and rating the quality

of economic evidenceにおいて、資源利用に関するGRADE評価の考え方やバランスシートの長所短所、資源利用のエビデンスプロファイル, SoFなどが発表された。

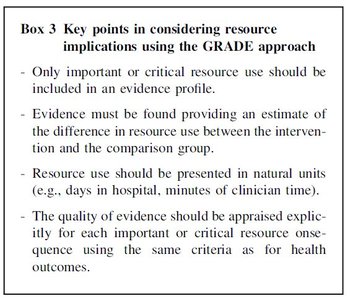

■GRADEシステムを使って資源利用を検討するうえでのキーポイント

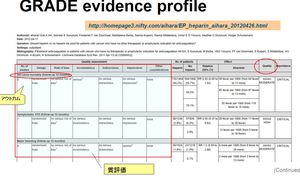

■資源利用に関するGRADE エビデンスプロファイル例