診療ガイドラインのためのGRADEシステムに関して、国内のガイドライン専門家はどのように考えてきたのか・・・。

(薬剤師の視点)

診療ガイドライン活用に向けたGRADEシステムの読み方ーKDOQI貧血ガイドラインを例として

村山隆之 (御殿場石川病院医療安全管理室) 薬事 51(3): 121-126, 2009

————————————————————

[考察]

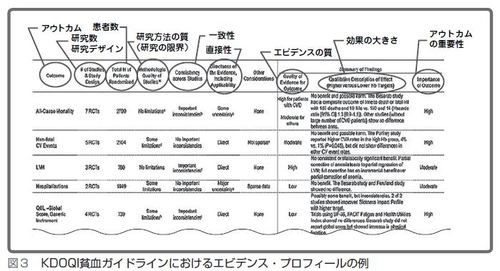

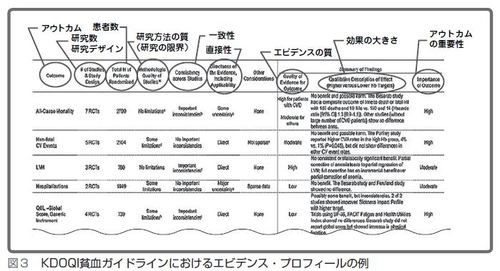

KDOQI貧血ガイドラインでは、日本透析医学会のガイドラインで今後の課題とされていた「QOLなどもエンドポイントとした大規模な前向きランダム化対照試験」が主要なエビデンスになっている。さらに、GRADEシステムに沿って系統的レビューを行い、エビデンス・プロフィールを作成していることから(図3)、信頼性が高く臨床現場で有用なガイドラインと考えられた。

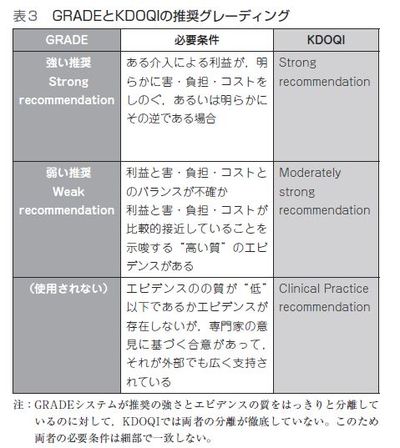

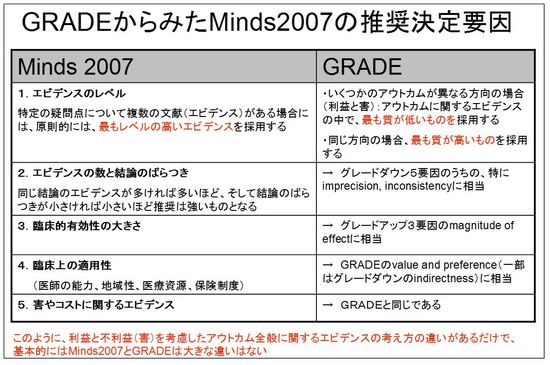

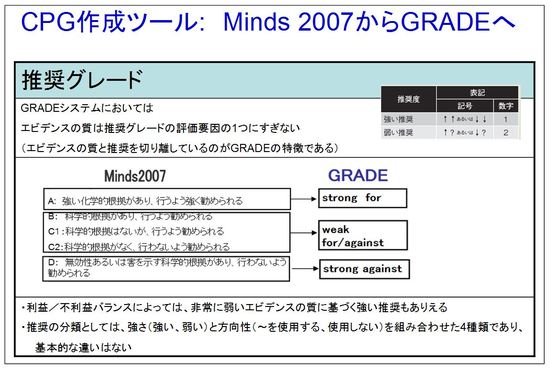

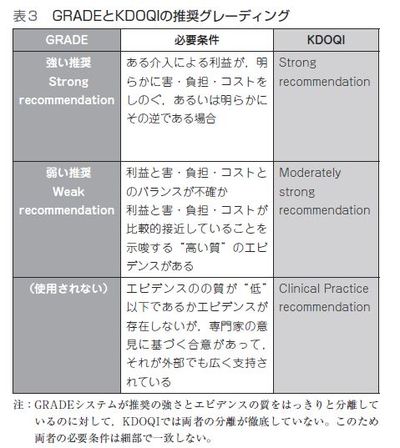

今回取り上げたKDOQIの貧血ガイドラインでは、改変したGRADEシステムを使用している。改変の理由としてKDIGO(Kidney Disease Improving Global Outcome)は、CKDは経過が長い”silent disease”であり、CKD患者の重大なアウトカムに関する質の高い研究が少ないことなどをあげている。KDOQIの貧血ガイドラインは、”附録”や”改訂方法”の部分で、グレーディングの方法やオリジナルのGRADEシステムとの相違を詳しく説明している。しかし、多忙な現場では診療ガイドラインの推奨ステートメントに目を通すだけの場合が多いと思われることから、国際的にも広く浸透しつつあるGRADEシステムの表現方法を改変して使用することには問題がある。また、KDOQI独自の推奨グレードである”ガイドライン作成者グループの合意に基づくステートメント Clinical Practice Recommendation”は、診療ガイドラインの体系や網羅性を確保する利点と引き換えに、診療ガイドラインの客観性やエビデンスから推奨への明示性を手放した「ファウストの取引(Faustian bargain)」であり、このようなGRADEシステムで使用されない推奨度の導入には疑問が残る。(表3)

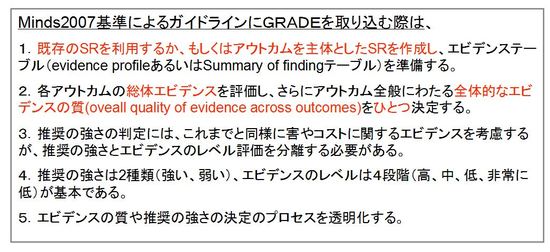

日本国内においては、GRADEシステムを適切に利用した診療ガイドラインはいまだ作成されていない。国際的な流れを考慮した、臨床現場で利用しやすい診療ガイドライン作成のため、早急にGRADEシステムの日本での普及が望まれる。ガイドライン利用者に対しては、GRADEシステムによる診療ガイドラインの特長を活用できるように、GRADEシステムの理解を広げる必要がある。

————————————————————

村山先生は、

医学文献ユーザーズガイド 根拠に基づく診療のマニュアル(凸版メディア出版、2010),

診療ガイドラインのためのGRADEシステム(凸版メディア出版、2010)

の監訳者、著者のひとりです。