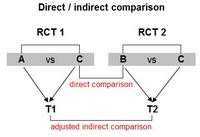

GRADEのindirectnessのひとつである。

介入Aと介入Bの効果を比較したいが、AとBを直接比較したRCTがない場合、A対C研究とB対C研究を比較解析するものが、indirect comparisonである。

RCT1: A vs C

RCT2: B vs C

この場合、AとBを直接比較するのは(naive method)は統計的に問題があり、adjusted indirect comparisonを使わないといけない。adjusted indirect comparisonの結果は、head to head RCTとよく一致するという報告もある。adjusted indirect comparisonは、メタアナリシスのサブグループ解析にも適用すべきである。

| Adjusted indirect method:文献において使われる他の用語 |

|

• Cross-trial comparison • Connected comparative experiment • Network meta-analysis • Mixed comparison • Virtual comparison • Multiple treatments meta-analysis |

| 注意 |

|

・When available, results from direct and indirect comparisons usually agree but they may not ・Essential to consider how similar (sets of ) trials are: study and patient characteristics ・Indirect and direct data should always be considered separately and not automatically pooled ・Interpretation should always be cautions in view of the observational nature of the data |

Altman DG: The issue of indirect comparisons in meta-analysis, 京都シンポジウム(2005)を改変

♦indirect comparisonについてのGRADEアプローチの基本は以下である。

1.直接エビデンスをグレードする。

2.各loopの間接エビデンスをグレードする。

3.最も質の高いエビデンス(直接 and/or間接エビデンス・loop)を使って点推定値を計算する。

4.推定値をグレードする。