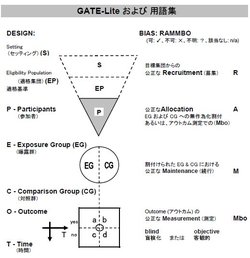

GRADEシステムを採用あるいは支持している組織がどの程度あるのか?

GRADE working groupのオリジナルサイトで紹介されている現時点での組織を翻訳紹介したものが、http://homepage3.nifty.com/aihara/grade_org-jp2.htmlです。

このリンクで記載されている内容で重要な部分は、脚注の、「ぜひともGRADEを使用したいという熱意から、GRADEを変更してしまう組織がある。GRADEプロセスの各要素は相互連結しており、変更はエビデンスやガイドライン利用者の混乱を招くかもしれない。また、このような変更は臨床医、政策決定者、患者が使用できる単一のシステムを提供するという目的に反する。」という部分です。

”GRADEシステムなんて海外のもので、日本においては日本人によるエビデンスが必要”!という方がいるかもしれません。・・・・しかし、

お隣の中国でもGRADEです。→GRADE in CHINA

医療介入の効果を考える上で、人種差や環境の違いが重要な領域もあるでしょうが、いつもの「今後は日本人を対象とした研究が必要、日本人によるエビデンスの確立が必要」ということでは、国際的に孤立していく方向と思います。現時点において、医科におけるGRADEガイドラインは、国内にはひとつもありません。