|

→GRADEガイドライン作成の流れ(pdf)に従って解説資料としてまとめています。GRADEを理解するためには、唯一の日本語教科書である 診療ガイドラインのためのGRADEシステム(相原他、凸版メディア社出版)が役立ちます。 |

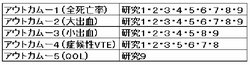

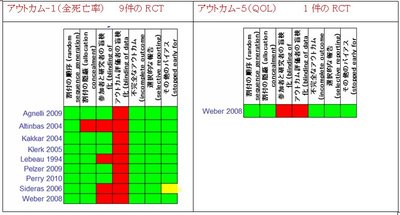

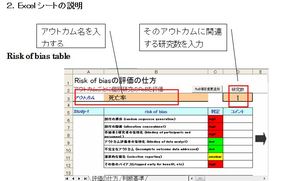

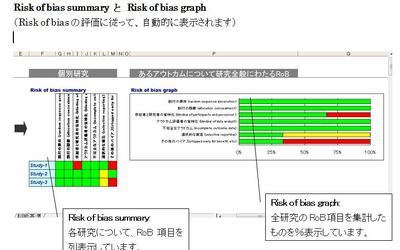

[Item #-10] SR:コクランの色テーブル(risk of bias summary)を作成する

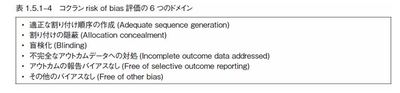

Risk of Biasテーブルは、レビュアによる内的妥当性の評価 (あるいは、研究においてリサーチクエスチョンに対する回答が適格に、またはバイアスなく提供されているかの評価) を支援するためのもので、ツールを使って作成される。ツールに入力される情報、および Risk of Biasテーブルに示される情報は、SoFテーブルにおいて各アウトカムのエビデンスの質を検討する際に重要となってくる。

GRADEpro において GRADEを使用してエビデンスの質を評価する場合、著者はエビデンスの質を左右する 5 つの要因について検討する。そのうちの 1つの要因としてあげられるのが、「デザインの限界」である。「デザインの限界」での妥当性への脅威は、Risk of Bias ツールで評価されるものと同様である。そのため、レビュアはRisk of Biasテーブルの作成時に下した判断に基づき、GRADEpro における「デザインの限界」を理由にある特定のアウトカムのエビデンスの質の評価を下げるべきかどうかについて判断する必要がある。

GRADEproののFAQから

RevManを使うことで、各研究のRoB tableデータから、アウトカム別のrisk of bias summaryとrisk of bias graphが作成できる(アウトカムごとにRoBの入力を再度行い、作りなおす必要がある)。アウトカムごとに、risk of bias summaryならびにrisk of bias graphを作成することが推奨される。