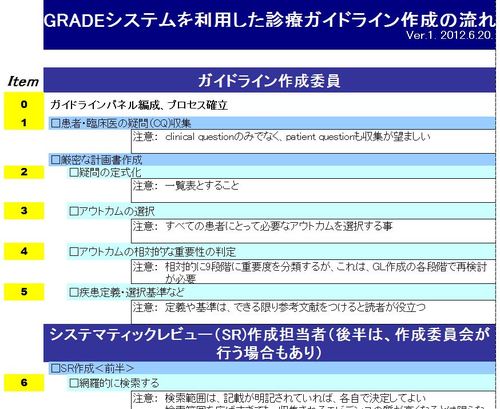

今後、システマティックレビュー、HTA、診療ガイドラインにおいてGRADEシステムが利用されることが多くなると期待されます。GRADE working groupは「GRADEシステムを利用したと言えるための基準(Criteria for using GRADE)」を発表していますので、「つくる」立場でGRADEを利用する方々は以下の基準を参考にしてください。

——————————————————–

[1].「エビデンスの質quality of evidence」 は、GRADE Working Groupが採用する2つの定義 (ガイドラインあるいはシステマティック・レビューのいずれか)により、一貫して定義すべきである。

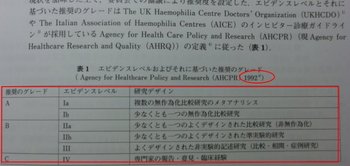

[2].エビデンスの質を評価するための各GRADE基準 (risk of bias/研究の限界、直接性、結果の一貫性、精確さ、出版バイアス、効果の大きさ、用量反応勾配、説明のつかない交絡やバイアス 「相反バイアス(antagonistic bias)」 の影響) を、用語の違いがあるにしても、明確に考慮すべきである。

[3].各重要なアウトカムの全体的なエビデンスの質(overall quality of evidence)を、4段階 (例: 「高high」、「中moderate」、「低low」、「非常に低very low」)、あるいは正当性が認められるならば、3段階 (例: 「高high」、「中moderate」、「低low(「低」 および 「非常に低」 を含む)」)にて、GRADE Working Groupが採用する定義に合致した各段階の定義に基づき、評価ならびに等級付けすべきである。

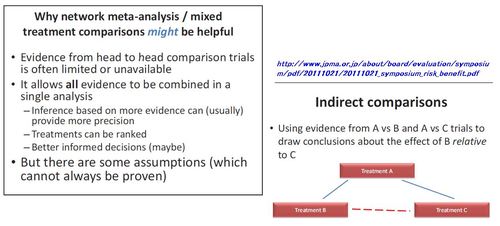

[4].エビデンスの質ならびに推奨度は、エビデンスの要約 (ナラティブまたは表形式) に基づき判断すべきである。理想的には、GRADE Working Groupが提唱する完全版エビデンス・プロファイルを使用すべきである。また、エビデンス・プロファイルはシステマティック・レビューをベースとすべきである。少なくとも、評価されたエビデンス、ならびにそのエビデンスの同定や評価に使用した手法を明確に記述すべきである。特に、グレードアップやグレードダウンの理由についてはわかりやすく説明すべきである。

[5].推奨の強さ(strength of a recommendation)を評価するための各GRADE基準について明確に考慮し (望ましい帰結と望ましくない帰結のバランス、エビデンスの質、価値観と好み、資源の利用状況)、一般的アプローチを報告すべきである (例: コストを考慮したかどうかや、その方法、ならびに誰の価値観と好みを前提としたのかなど)。

[6].マネジメント選択肢に対する肯定的または否定的な推奨の強さは、2段階 (「弱いweak/条件付きconditional」、「強いstrong」) で示すべきである。また、各段階の定義は、GRADE Working Groupが採用する定義に合致すべきである。推奨度を示すのに 「弱い/条件付き」、「強い」 以外の用語を使用する場合でも、その解釈や内容は、GRADE Working Groupの定義に合致すべきである。

[7].理想的には、推奨度の判断をわかりやすく報告すべきである。

——————————————————–

参考:GRADE関連資料-#10

”GRADE を使用した”とするための基準 (ワード文書、2010.11.06)

GRADEシステムを利用する際は、GRADEを改変することや、GRADEの誤った利用に注意してください。