Minds基準とGRADEの違いがよくわかる一例として、最新の国内ガイドラインを紹介します。

有床義歯補綴診療のガイドライン(2009改訂版)

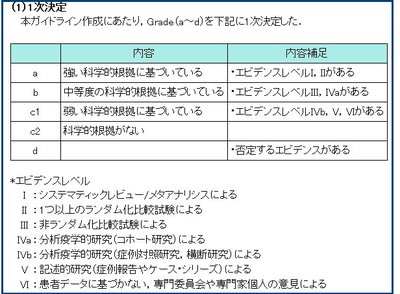

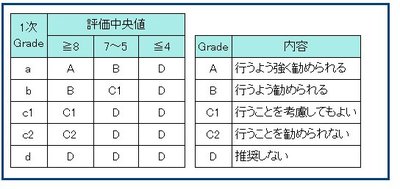

このガイドライン作成において採用された推奨の強さ(Grade)の決定方法はMinds基準によるものですが、GRADEシステムとは以下のような大きな違いがあります(grade~と記載されていても、両者は全く関係ないです)。

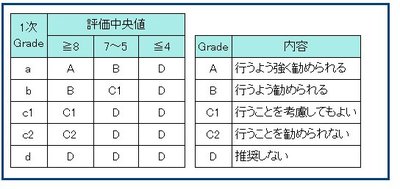

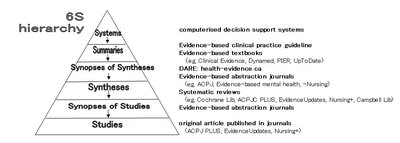

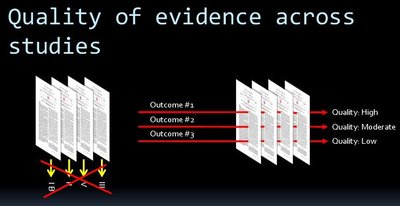

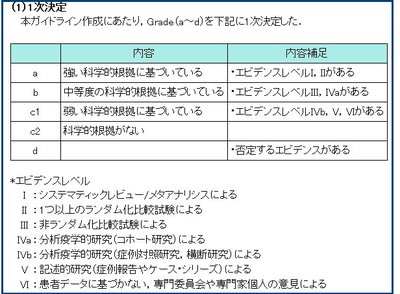

1. 本ガイドラインのエビデンスレベルは、国内のほとんどのガイドラインと同じく、主に研究デザインに準じたものです(表1)。(GRADEはアウトカムを主体とした統合エビデンスのレベルを4段階で評価し、研究デザインは質評価の1つの要因にすぎません)。

2. 「科学的根拠がないので行うことを勧められない」という評価項目の存在。(GRADEシステムというか、EBM working groupの考えは、「設定した臨床疑問CQに関して、”科学的”な根拠が存在しないということは普通はありえない」)。

3. ガイドラインの推奨の強さのカテゴリが5段階です。(本ガイドラインでは、C2=”行うことを勧められない”、D=”推奨しない”という判定です。表2)(GRADEでは、推奨の強さは2種類で、「強い」か「弱い」かです。推奨の方向が2種類で、「推奨する」、「推奨しない」です。)

4. 診断研究に関しても、治療研究と同じエビデンスレベル評価を実施しています(GRADEは治療介入と診断介入とでは研究デザインや質評価基準の考えかたが異なっています)。

5. エビデンスの質(Quality of evidence: QoE)がそのまま推奨の強さの判定につながっています(GRADEシステムでは、”QoEと推奨は分離する”という基本方針です。例えば、水痘患者に対してアスピリンは禁忌ですが、このエビデンスはランダム化比較試験によるものではありません。)

——————————————-

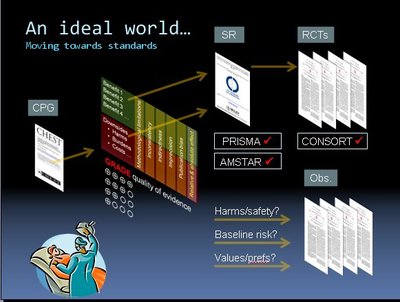

国内基準がよくないということではないですが、ますます日本独自の「推奨」基準が確立しつつあります。本ガイドラインの作成委員はとても苦労されたことでしょうが、EBMを世界に普及させたGordon Guyattは、「われわれEBM working group, GRADE working groupは、JAMAユーザーズガイドやGRADEを介して、(推奨の決定を)そのように指導してきたつもりはないと」と、コメントすると思います。

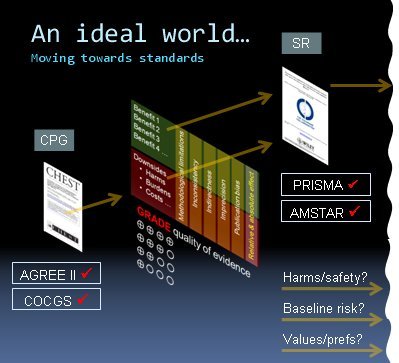

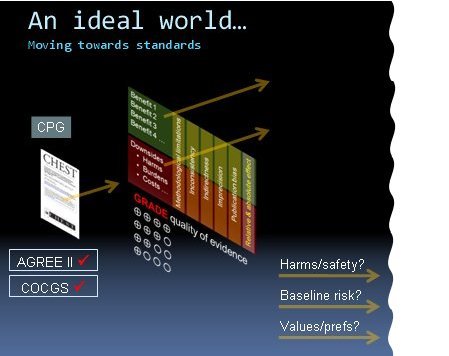

さて、本ガイドラインに関するAGREE II の評価はいかに・・・・

AGREE IIのNew Item 9. The strengths and limitations of the body of evidence are clearly described.の新項目に対応するためには、GRADEのようなシステムをよく理解していないと不可能と思います。

■表1:

■表2: