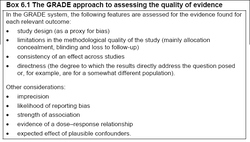

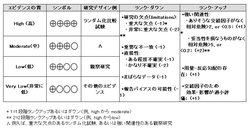

GRADEシステムを適切に理解するための情報源や、誤解しないように改変モデルを参考にせず、常にGRADEキー論文を意識する必要があることを、何度も話してきました。

改変GRADEがどうして登場するかというと、そこには、これまでの発表内容との互換性を意識していることが理由の一つで、すこしでも既存のものとGRADEシステムを融合させようとすると、改変モデルが出来上がっていきます。

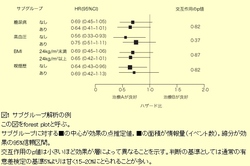

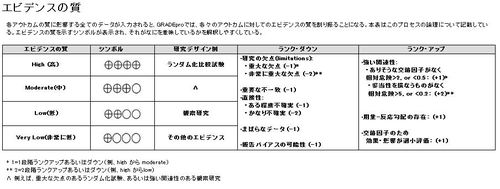

もっとも最初から、GRADEシステムや、コクランRevMan, などの理解ができていないとどうしようもないですが、エビデンスの統合やエビデンス・レベルの評価方法など、発表当時から基本は全く不変で、GRADE working groupは、いかにして誤解をなくすか、より簡単に理解できないかと検討しているだけです。

例えば、Modifications of GRADE by AHRQ、EPCや、ACCP、KDIGOなどがありますが、これらを、オリジナルのGRADEシステムと思って解釈すると、間違ってしまいます。

国内GRADEメンバーの一覧を公開しましたので、なにかGRADEに関する質問や疑問があるようならば、連絡していただきたいと思います。また、英語が得意の方は、直接 GRADE working groupに問い合わせて下さい。

日本語でGRADEを理解したいと思うかたは、GRADEシステムとは、を参照してください。

また、BMJ, JCEシリーズの発表の後で、GRADEガイドライン日本語版のサイトを公開します。