最近、血液分画製剤による肝炎ウイルス感染が話題になっていますが、分画製剤は複数の血液をプールして、そこから製造するものなので、1人でもウイルス感染者がいると、(希釈された形としても)プールされたものによる汚染拡散となります。

ガンマグロブリンは、血漿分画ステップの後期のものですが、10年前ではその使用による肝炎の発生が問題となっていました(下記ref)。

フィブリノゲンやクリオと呼ばれる、血漿分画の早期産物は、さらに種々のウイルスのcontaminationが高率でした。それが、現在の問題になっている慢性肝炎あるいは肝硬変の発症患者につながっていることは明らかです

では、現在の輸血の安全性はどうだろうか?というと、

2005年の全国調査では、以下のようなものです。(日本赤十字、平力造、2007年報告)

——————————————-

(1) B型肝炎ウイルス(HBV) 11例

(2) C型肝炎ウイルス(HCV) 1例

(3) E型肝炎ウイルス(HEV) 1例

———————————————-

HBVについては、DNA拡散検査(NAT)のためのプールサイズを少なくしても(20p-NAT)、完全ではなく、HBC抗体の閾値を下げるということが検討されています。ちなみに、2000~2005年の感染症報告では、輸血ーHBV例は合計63例であり、個別NATでさえもが約10例含まれています。(北海道赤十字センター、佐藤, 2007、日本血液事業学会総会シンポ)

また、B型慢性肝炎で治療(抗ウイルス剤)していて、血中HBs抗原陰性、HBs抗体陽性、トランスアミナーゼ正常で、寛解後としても、HBV-DNAは血中に37%、肝臓組織に100%存在しているということです。

このように、輸血後B型肝炎の発症は、血液製剤のHBVスクリーニングが普及した現在でも、依然として存在しているおり、単に献血者が感染早期のwindow期ということではなく、肝臓内のHBVが低レベルのウイルス増殖を持続し、ときどきウイルス血症をともなっていることが原因の可能性が高いということです。

輸血関連では同意書が要求されますので、薬害認定・救済の面では、非常に複雑です。

文献

============================

risk of infection (IVIG)

Products now manufactured using this or related treatments should not pose any significant risk for hepatitis C, hepatitis B, or HIV transmission In comparison, products that had not undergone solvent/detergent exposure during preparation were responsible for dozens of cases of transmission of hepatitis C in 1993 and 1994 [12-14].

============================

12) Bjoro, K, Froland, SS, Yun, Z, et al. Hepatitis C infection in patients with primary

hypogammaglobulinemia after treatment with contaminated immune globulin. N Engl J Med 1994; 331:1607.

13.) Bresee, JS, Mast, EE, Coleman, PJ, et al. Hepatitis C virus infection associated with

administration of intravenous immune globulin: A cohort study. JAMA 1996; 276:1563.

14.) Healey, CJ, Sabharwal, NK, Daub, J, et al. Outbreak of acute hepatitis C following the use of

anti-hepatitis C virus-screened intravenous immunoglobulin therapy. Gastroenterology 1996; 110:1120.

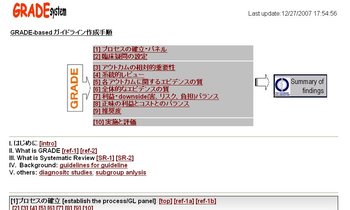

GRADEシステムの理解のために、GRADE Working groupが作成したFAQの日本語訳を公開しました。

GRADEシステムの理解のために、GRADE Working groupが作成したFAQの日本語訳を公開しました。