Diovan臨床試験に関して、今度はJikei Heart StudyのLancet論文でのCOI報告不備が発覚しました。Lancet論文における解析担当者Noburo Shirahashi氏がノバルティス社社員であることを記しておらず大阪市立大学との関連だけが記載され、そして大阪市立大学はNovartis社から100万ドル以上の寄付を受けていていたということです。

(ractions?! Conflicts?! Novartis Probes Diovan Research | Pharmalive )

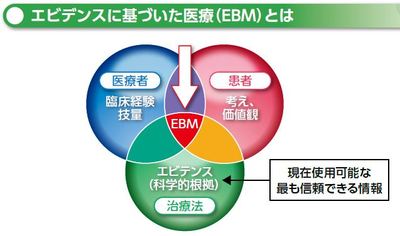

利益相反:COI(conflict of Interest)の定義やCOI報告の実態とはどのようなものだろうか?

サンシャイン条項(注1)や透明性ガイドラインが国内外で議論されていますが、診療ガイドラインと利益相反-1につづいて、Clinical Practice Guidelines We Can Trust (IOM)に記載されている内容などを参考にして解説したいと思います。

■COIに関するいくつかの定義:

米国医学研究所(Institute of Medicine)の 『医学研究、教育、診療における利益相反(Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice)』 に関する2009年報告書では、COIを 「主要な利害に関わる専門的判断や行動が従属的な利害により不当に影響されるリスクを伴う一連の状況」 と定義しています。

ガイドライン作成組織(*)のCOI方針に関する最近の包括的レビューでは、COIとは 「独立した第三者から見て、専門家としての個人の行動や決断が金銭面や学術面での昇進、診療上の収入源、あるいは社会的立場などの個人的利益により動機付けられているのではないかと合理的に疑われるような、個人の私的利害と職務の間の相違」 ならびに、「先入観を持たずして科学的疑問にアプローチする個人の能力に影響を及ぼしうる金銭的または知的関係」 であると捕捉説明しています(Schünemannら 2009)。

CPG固有の知的COIに関しては、

「ある特定の推奨に関する個人の判断に不当に影響するような、ある特定の見解への固執を生じさせうる学術的活動」 と定義しています(Guyattら 2010)。

*:米国心臓協会(American Heart Association)、米国胸部疾患学会(American Thoracic Society)、米国胸部専門医学会(American College of Chest Physicians)、米国内科学会(American College of Physicians)、世界保健機関(World Health Organization)を含む全てのCPG作成機関による金銭的、知的利益相反を網羅したCOI方針の策定が急速展開しており(Guyattら 2010、Schünemannら 2009)、作成されたガイドラインにおいてCOIの管理や開示内容を知ることができます。

■診療ガイドラインにおけるCOIの管理報告の実態:

COIが医療上の意思決定者に影響を及ぼしうるという概念は広く認識されているものの、専門学会により執筆された431件のガイドラインの評価において、その67%がガイドライン作成パネルメンバーに関する情報を開示しておらず、COIの基本的評価さえ実行不可能であることが報告されています(Grilliら 2000)。また、米国ガイドライン情報センター(National Guideline Clearinghouse)の200件を超える診療ガイドラインの調査では、その半数以上でガイドラインの金銭的スポンサーやガイドライン著者の金銭的利益相反に関する情報が含まれていないことが確認されており(Taylor 2005)、診療ガイドライン作成に携わる有力医師の60%は企業から何らかの研究資金供出を受けていたという報告(Choudhry 2002)もあります。

以上から、透明性の高い診療ガイドラインを作成する組織はCOIの管理と報告を改善する必要があります。

注1:サンシャイン条項: 2010年3月に米国医療保険改革の一環として成立した法律で、製薬・医療機器関連の企業に、医師・医療機関などへのすべての支払いの開示を義務付け、その内容を2013年度からウエブサイト上で公開するというもの。

これを受けて日本では日本製薬工業協会は、企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインを策定(2011年1月)しましたが、日本医師会などの猛反発もあって1年先送りとなりました(2013年3月)。

ちなみに、ノバルティス ファーマ株式会社は医療機関等との関係における

透明性ガイドラインを公開していますが、ディオバン論文撤回に関しては、「医師主導研究であり、会社より主導医師への資金提供はない」とコメントしています。