|

システマティック・レビューについて、EBMの教科書(翻訳)としての、 |

|

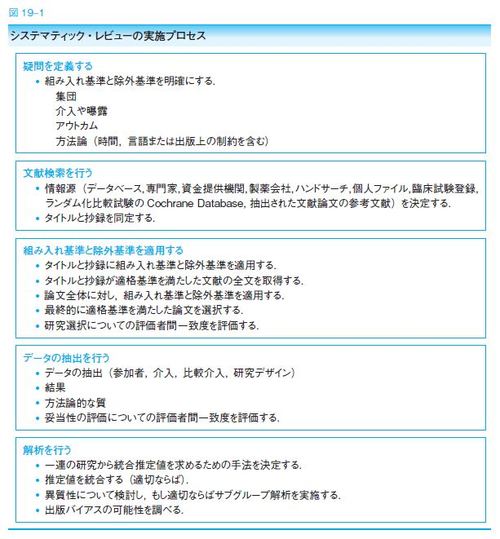

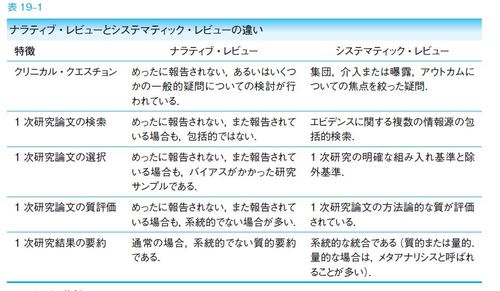

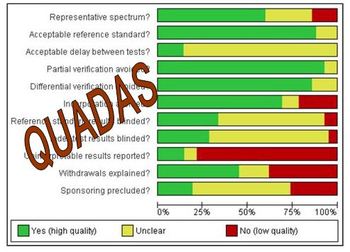

臨床疑問に対してシステマティックレビューは正確な結果をもたらす可能性が高く、特に、患者にとって重要なアウトカムpatient-important outcome を個別に取り上げたレビューを集めたものが、最良のシステマティック・レビューです。

しかし、システマティック・レビューでは、治療の有害作用が報告されないことが多い。理由の1 つは,これらの有害作用が個々の研究ではしばしば異なる方法で測定されているか、またはまったく測定されていないために,統合したり効果的に要約したりすることが困難であるからです。さらに、コストは、システマティック・レビューでしばしば報告されていないことが多いもう1 つのアウトカムです。(上記書籍p499より)

■システマティック・レビューにおいて提示される”全体的なエビデンスの質”はどれほどか (書籍 p501)

——————————————————————————————————————–

異なる患者管理戦略―多くの場合,個々の患者での治療決断―について焦点をあてたシステマティック・レビューに関しては,患者のサブグループごとに(1 つ以上のサブグループ解析が信頼できるものならば),患者にとって重要なアウトカムごとの全体的なエビデンスの質を考えることが役に立つかもしれない.臨床医,方法論学者,ガイドライン作成者からなる国際的なグループが,この評価を行うための枠組みを提唱している(第22.4 章「推奨をグレーディングする」を参照).このシステムでは,エビデンスの質の定義を,介入効果の推定値への確信の度合い,としている.

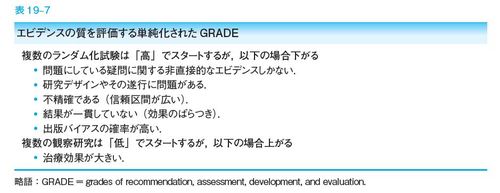

この4 分類評価システム(「高」,「中」,「低」,「非常に低」)では,複数の観察研究は効果が大

きくないかぎり,ただ「低」の質のエビデンスを提供するだけである(たとえば,重度の変形性股関節症患者における人工股関節置換術).複数のランダム化比較試験(RCTs) は,「高」のエビデンスの質としてスタートするが,いくつかの懸案事項がある場合はわれわれのエビデンスの質の評価を下げることになる(表19–7).複数の観察研究は,「低」の質としてスタートするが,効果の程度が十分大きいならば,「中」または「高」の質にさえ上がることがある.このアプローチを改変して,エビデンスの質が低いことを示す「低」および「非常に低」の2 つのカテゴリを1 つにしてそれに応じて推奨を報告しているものもある(たとえば,UpToDate).

——————————————————————————————————————–

つまり、全体的なエビデンスの質を評価するために、GRADEアプローチを使いましょう、ということです。表19-7は、GRADEを簡略化したものです。

注: エビデンスの質評価は個別研究を対象としたものではないです。