[GRADE-CPG解説資料-29]

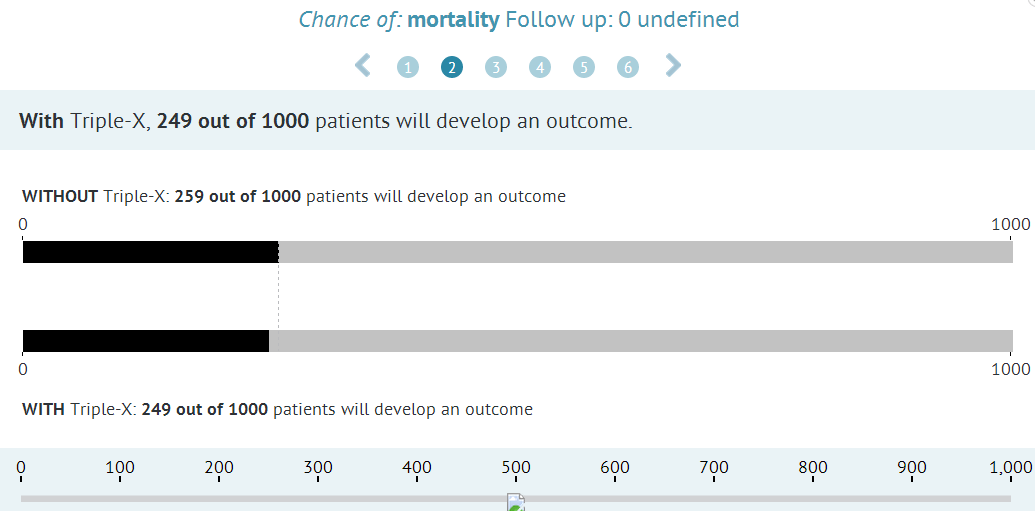

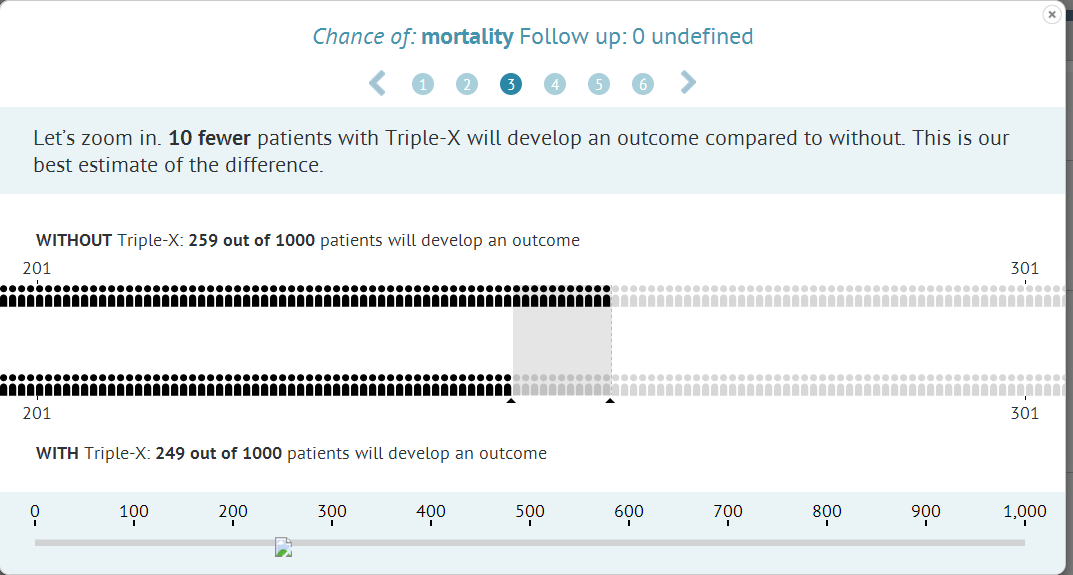

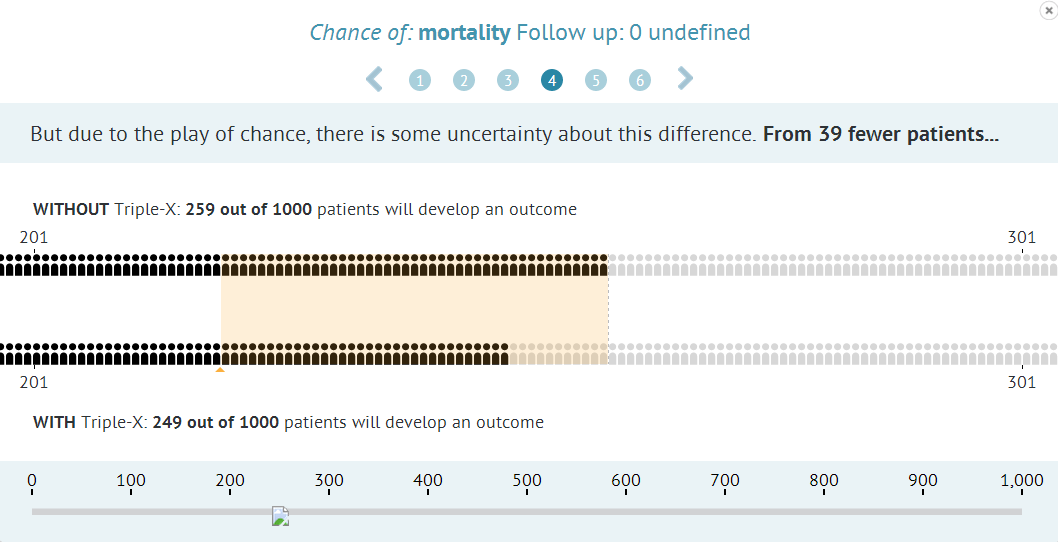

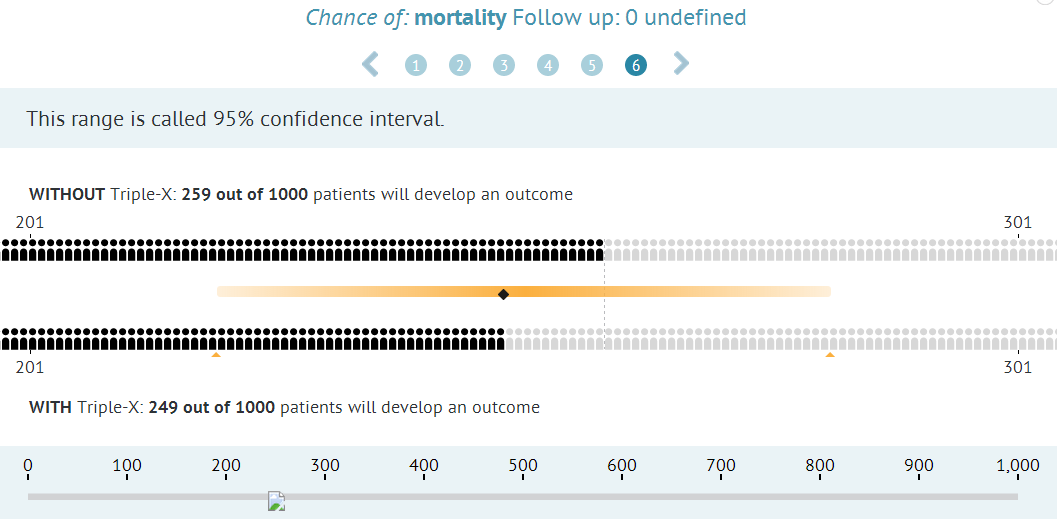

GRADEにおいては、効果推定値とは、点推定値の確信性というよりは、真の効果がある特定の閾値よりも上または下、あるいはある特定の範囲内にあることの確信性を意味しています。

また、

点推定値は、ある介入に関する最良の効果推定値であり、点推定値に近い値は点推定値より遠い値よりも真の効果を表している可能性が高い、

ということです。

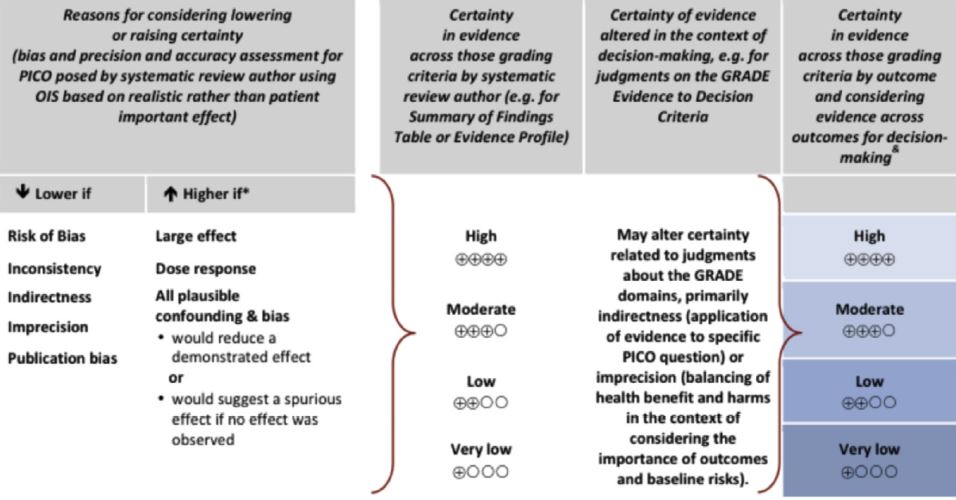

さて、システマティックレビューと診療ガイドラインにおけるエビデンスの確実性(エビデンスの質)の定義が以下です。

|

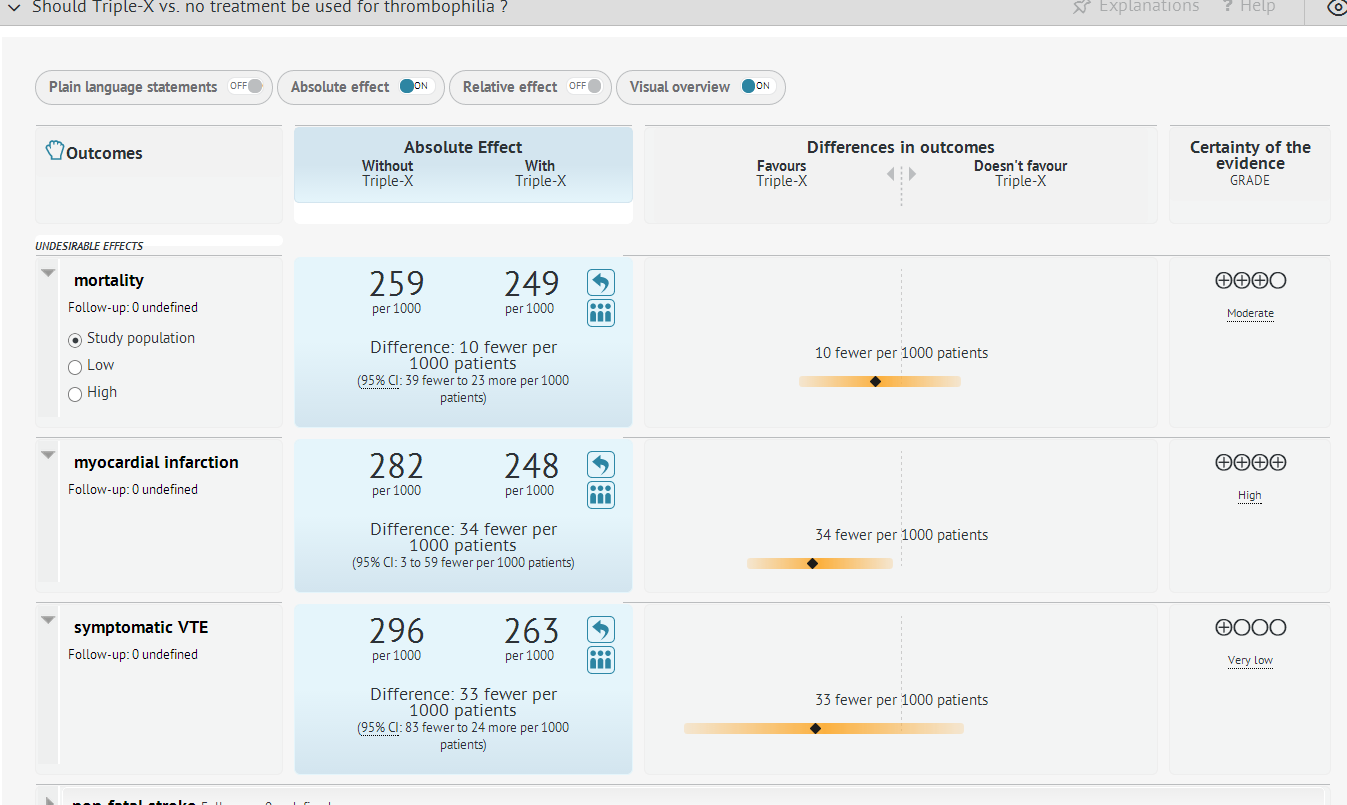

●システマティックレビューにおけるエビデンスの確実性は、「効果推定値が正しいという確信の程度」です。 ●推奨作成におけるエビデンスの確実性は、「効果推定値が、ある特定の推奨を支持するうえで十分なものであるという確信の程度」です。 |

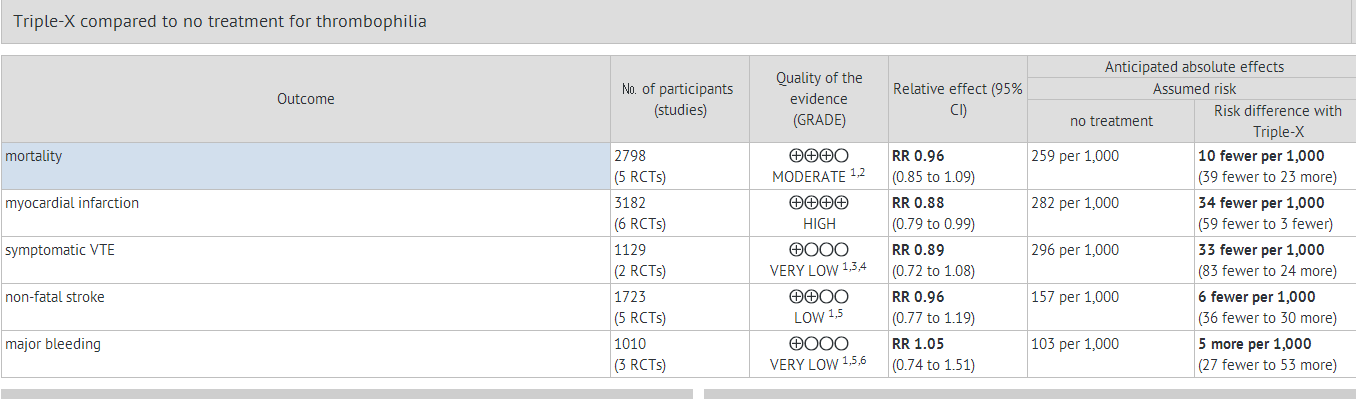

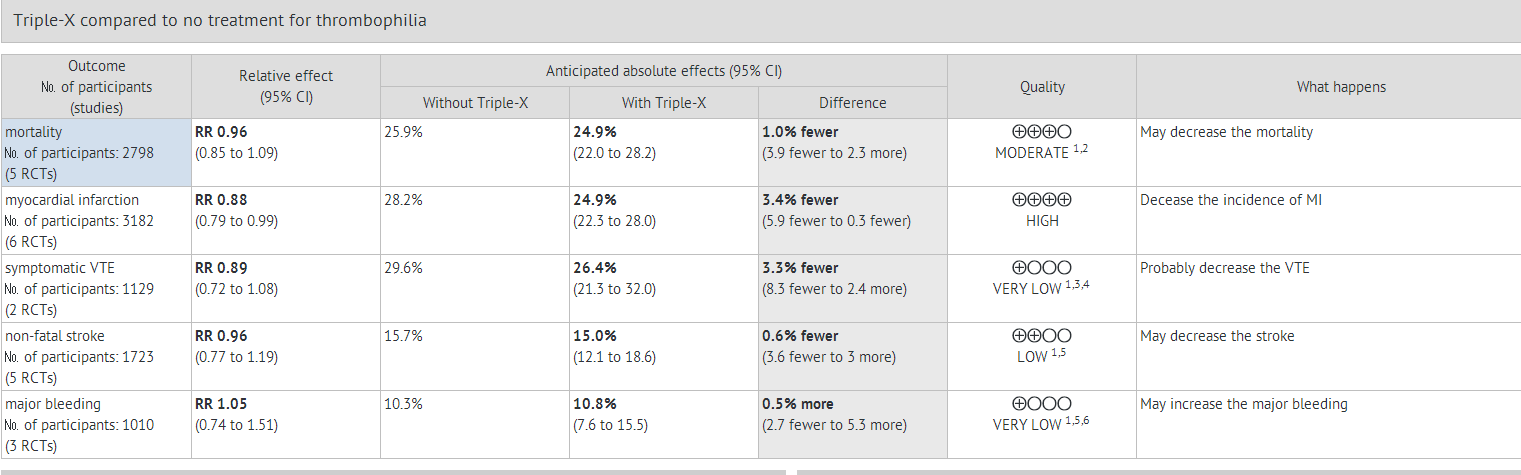

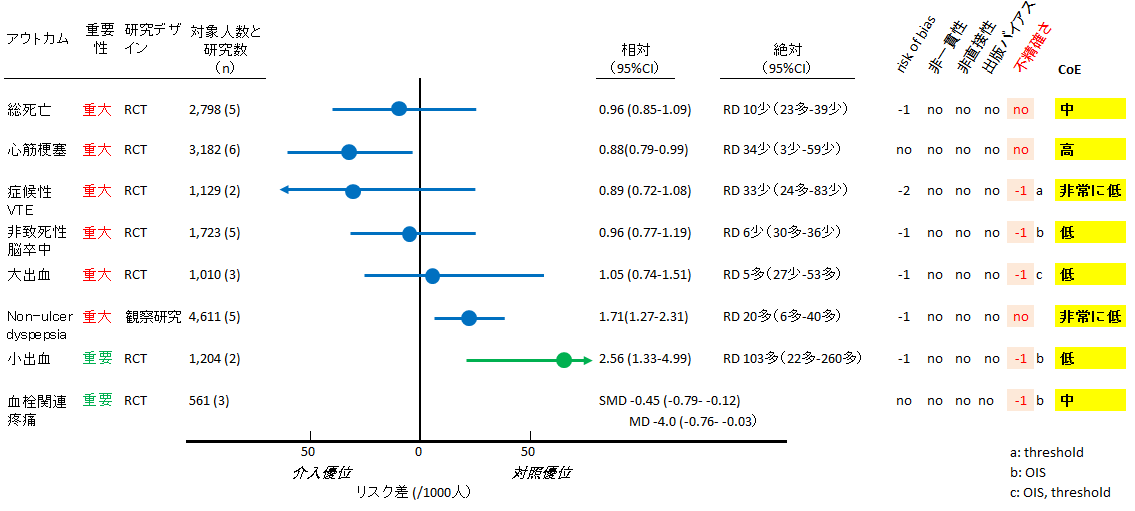

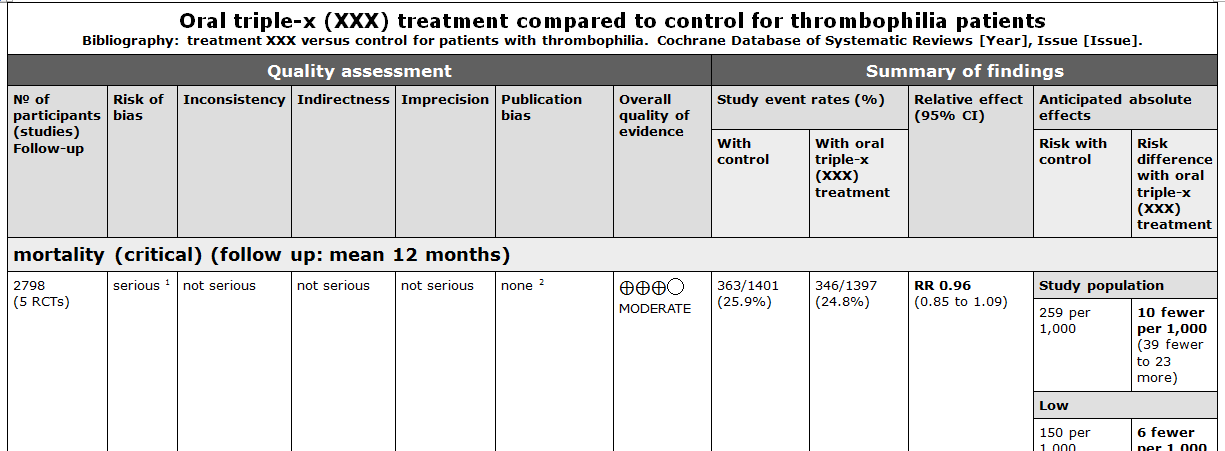

診療ガイドラインはシステマティックレビューのエビデンスに基づくべきという基本があるものの、推奨作成時には、作成したシステマティックレビューのエビデンスの確実性を再評価する必要性がでてきます。なぜならば、推奨作成においては、アウトカムの重要性やベースラインリスクを考慮して、利益と害のバランスに関する不精確さについて、複数のアウトカムを同時に考慮しないといけないからです。

つまり、システマティックレビューにおいて評価された個々のアウトカムの不精確さを、推奨作成においてはそのまま使うことができないというわけです。

また設定したCQのPICO成分に関する直接性も再評価する必要があります。たとえば、レビューチームが評価した効果推定値は、診療ガイドラインにおいて設定した集団(P)のベースラインリスク、介入(I)の期間や用量、対照(C)の違い、に問題はないかどうかも確認しなくてはいけません。

すなわち、GRADEはiterative processというわけです。

特に、エビデンスから推奨における判断においては、望ましい効果と望ましくない効果に関しての”imprecision”評価において大きな変化があり得るので、推奨作成時にシステマティックレビューのエビデンスをそのまま利用することはできません。

(GRADE2版の4.4-4.4.4章「データの不精確さ(imprecision)」を参照)

|

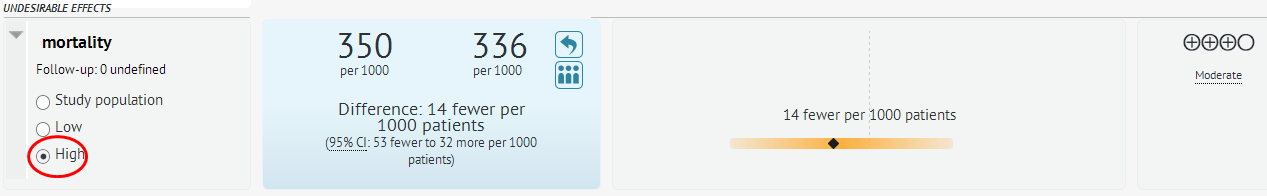

| (Schunemann HJ. JCE 2016; 75:6-15) |

そして、望ましい効果と望ましくない効果のバランスには、ベースラインリスクとアウトカムに対する価値観が大きく影響することになります。診療ガイドラインで提示するエビデンスが”集団全体としての単純的な平均効果”ではなく、実際の診療の場で活用されるためには、アウトカムの重み(価値観)やベースラインリスクに対応した判断ができるような効果が望ましいとうわけです。

ガイドラインパネルが、この点に注意しているかどうかは、提示しているエビデンスプロファイルをみることでも推測することが可能です。

本解説シリーズに関しては、次回からはMLで継続します。