[GRADE-CPG解説資料-38]

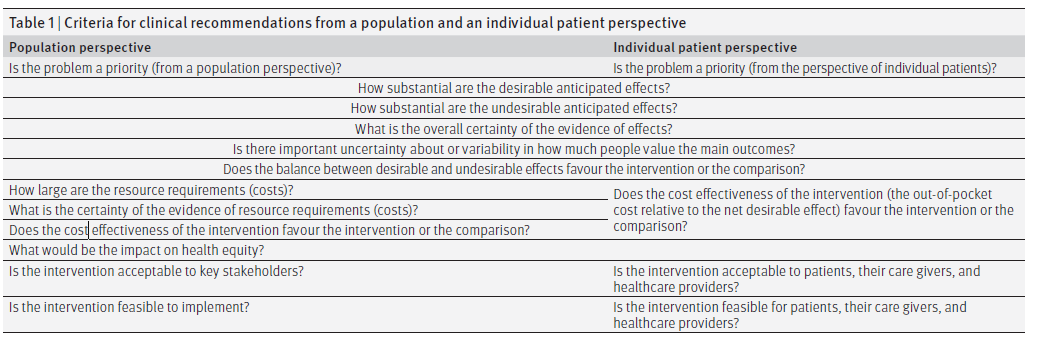

Evidence-to-Decision frameworkには、異なる視点(たとえば、個人、集団)により、異なるタイプの推奨や決断に合わせて異なるテンプレートが調整されています。具体的には以下のようなテンプレートがあり、その中にはコストに関連したcoverage decisionが含まれています。

•clinical practice recommendations about preventive, therapeutic, or rehabilitative interventions;

•decisions made on behalf of a population about which clinical interventions are paid for by a third party (coverage decisions);

•clinical practice recommendations about tests used for diagnostic, screening, monitoring or other purposes (tests), when there is no direct evidence of the effects of the diagnostic intervention on patient outcomes resulting from management decisions based on the test results;

•recommendations and decisions made on behalf of a populations about health system and public health interventions (options).

|

Coverage decision – This template is for groups of people who make decisions about which clinical interventions are paid for (covered) by health insurance, a publicly funded healthcare system or a health maintenance organization. (保険適用範囲の決定: これは、健康保険、公的医療保険システム、または保健維持機構による支払い(カバー)の対象となる臨床的介入についての決断を下すグループのためのテンプレートです。) |

GRADE working groupから最近発表されたCoverage decisionに関するGRADE論文が以下です。

Evidence to Coverage decision tableもあります。

Dahm P, et al. Stakeholders apply the GRADE evidence-to-decision framework to facilitate coverage decisions. J Clin Epidemiol. 2017 Apr 1. pii: S0895-4356(17)30335-9.

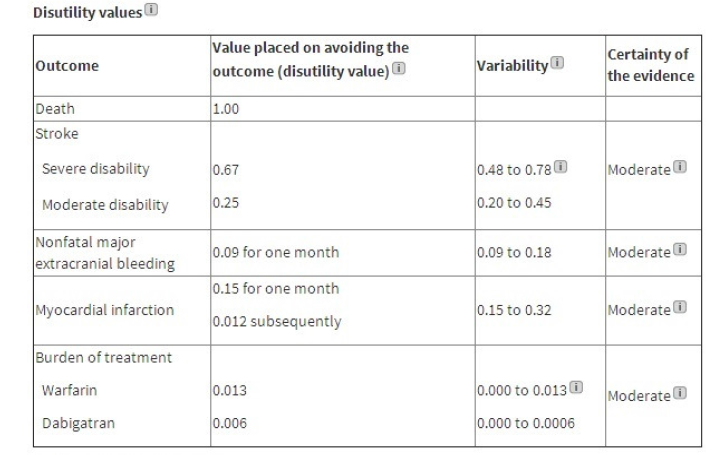

Coverage EtDの評価項目にもあるように、保険適応の範囲に関する推奨を検討する際には、介入による単なるコスト増加だけでなく、増分費用効果(ICER: incremental cost-effectiveness ratio)を評価することが必要となります。